9.10.98 |

|||||||

|

|||||||

Картина умерла. Да здравствует картина!

Интервью Татьяны Восковской с Эриком Булатовым

Татьяна Восковская: Эрик Владимирович, чем Вы занимаетесь сейчас? Как чувствуете себя в другом культурном контексте?

Эрик Булатов: Я занимаюсь тем же самым и на этом настаиваю: я работаю над картиной. Я считаю, что картина вовсе не собирается умирать. Я и пытаюсь это доказать.

Что же касается другого культурного контекста, то должен сказать, что, хотя я функционирую скорее как художник интернациональный, поскольку участвую в интернациональных выставках и работаю с европейскими и американскими галереями, свою принадлежность к русскому искусству сейчас осознаю, может быть, острее, чем прежде. Именно в другом культурном контексте понимаешь: ты сформирован русской культурой, и никуда от этого не уйти.

Т.В.: Многие уехавшие на Запад художники эксплуатируют свои старые клише. Что делать художнику с тем багажом, который там не работает? Плюс к этому, закончилась сама эпоха, в которой искусство строилось на деконструкции советского мифа. Что делать сейчас?

Э.Б.: Конечно, с тем багажом, который не работает, художнику делать нечего. Но, я думаю, никакого общего правила быть не может. Вот Кабаков, например, настоятельно продолжает работать именно с тем материалом, который он привез отсюда, - конечно, с учетом западной художественной ситуации. И, как видите, вполне успешно. Комар и Меламид легко осваивают самый разный социальный материал. И не только социальный. Я видел у них в мастерской картину, которую они написали в соавторстве с одной, по их словам, "очень талантливой слонихой".

Что касается меня, то я всегда старался выразить в искусстве ту жизнь, которой я живу, которую я вижу вокруг. В 80-м году я написал программную картину "Живу -вижу". Это не мои слова, а Всеволода Некрасова, поэта, которого я очень люблю. Но я их себе присвоил, они стали моей программой. Я не пытаюсь свои картины подгонять под заранее заготовленные концепции, но и не отворачиваюсь от того, что я вижу. Это и сейчас моя программа.

Т.В.: Как Вы считаете, у всех уехавших на Запад удачно сложилась творческая судьба?

Э.Б.: Я не думаю, что у всех; считаю, что у большинства - неудачно. Вот иногда смотришь и думаешь: ну зачем уехал человек? Большинство художников никак не вписываются в процесс европейской или американской художественной жизни - они изолированы. Конечно, в этой ситуации художник не может развиваться. Некоторые очень болезненно это воспринимают.

Я же не эмигрант, я там работаю. Меня галереи пригласили на работу после того, как прошли мои персональные выставки в музеях Америки и Европы. Впервые в жизни мне представилась возможность зарабатывать на жизнь не книжными иллюстрациями, которыми я зарабатывал в России в течение тридцати лет, а своим прямым делом - писанием картин. К эмиграции это не имеет никакого отношения.

Т.В.: Как складываются отношения между русскими художниками в эмиграции?

Э.Б.: Когда я приехал в Париж и Нью-Йорк, то очень много слышал о тех войнах, которые были в эмиграции за несколько лет до моего приезда. Я приехал в самом конце 80-х , и все войны к тому времени уже прошли. Отношения были вполне нормальные между художниками, во всяком случае я не видел каких-то военных действий. В Москве тоже ведь не все друг с другом поддерживают отношения. У каждого есть какой-то свой круг.

А если вернуться к вопросу о том, почему многие художники стали работать хуже, чем раньше, то это не обязательно из-за того, что они уехали. В каждом конкретном случае есть своя причина. Некоторые художники с возрастом теряют творческий потенциал, энергию. Или их время ушло. Ушло время, и все. Ну что поделаешь. Это не зависит от художника, это от природы дано. Спасибо за то, что они сумели сделать раньше.

Т.В.: Какой Вы видите современную культурную ситуацию в России? Каковы перспективы ее развития здесь?

Э.Б.: Должен сознаться, что я совершенно не вижу здешней ситуации, потому что приезжаю на месяц раз в году, причем летом, когда галереи закрыты и в городе вообще никого нет. И я действительно не представляю, что за культурная ситуация здесь.

Что касается культурной ситуации на Западе, особенно в связи с разговорами о кризисе, то также не представляю совершенно, чем этот кризис может разрешиться. Я разделяю мнение о том, что он есть. Чем он характеризуется? Мне кажется, что показателем этого кризиса является то, что сейчас искусство отрезано от зрителя. Неправда, что искусство никому не нужно. Вот, например, выставка Матисса в Центре Помпиду в Париже: очередь стояла до Севастопольского бульвара (это несколько раз вокруг Пушкинского музея). Людям искусство нужно, но вот только не всякое. На Бекона ходили, а на Бойса - нет. Искусство без зрителя. Но получается интересная вещь: зритель как бы и не нужен. Он не нужен музеям, потому что выставки заранее оплачены, и музей заинтересован не в количестве посетителей, а в престижности выставки. Для этого ему надо выставлять лучших художников, а их определяют критики и кураторы. Возникает парадоксальная ситуация: выставка может считаться успешной, даже если за два месяца ее посетило десять человек, и, наоборот, может считаться провальной, хотя на нее очереди стоят. Галеристам тоже не нужны зрители. Как сказал один галерист: "Зачем зрители, они только пол натопчут". И в самом деле, картины продаются по телефону, по факсу; у каждого галериста есть свой круг покупателей, которые доверяют ему как эксперту. Да и художник не заинтересован в том, чтобы его картину купил какой-то случайный человек с улицы. Ему нужно, чтобы его картины попали в хорошую коллекцию, где они будут храниться в хороших условиях в окружении других хороших картин. И тут не поймешь, кто прав, кто виноват, но ситуация явно ненормальная.

Т.В.: Вы сейчас рассказываете о ситуации на Западе, но в России та же картина: искусство делается не художниками, а критиками, кураторами, галеристами.

Э.Б.: Скорее, кураторами и арт-критиками. Они и есть элита, которая определяет, куда и как должно идти искусство. Художниками становятся кураторы, арт-критики, во всяком случае они стараются поставить себя на место художника, а художника поставить на место просто художественного материала, из которого они и делают искусство. Я принимал участие в Биеннале в Южной Корее в прошлом году, и там проходила конференция: художники сидели в зале, а в президиуме - кураторы, и они хвалились друг перед другом, как они замечательно поработали и как было трудно из такого разношерстного материла создать произведение искусства, то есть экспозицию. Выходило, что художники - это что-то вроде красок и кистей, при помощи которых кураторы создали наконец свой шедевр. Художники посидели-посидели да и ушли, поняв, что разговора об искусстве не получится. Кураторы, которые должны быть прежде всего посредниками между художником и заказчиком, претендуют на то, что они начальники.

Отрыв от зрителя и кураторское "превышение полномочий" - эти два пункта и определяют кризисность ситуации. Как это можно изменить, я не знаю. Безусловно, должно что-то произойти.

Т.В.: Таким образом, Эрик Владимирович, для Вас русское искусство ограничивается теми художниками, которые живут на Западе. Вы сознательно не следите за тем, что происходит в России. У Вас нет желания или же это в силу того, что о "молодом" русском искусстве стали меньше говорить?

Э.Б.: Мне сложно судить не только о наших молодых художниках, но и о западных тоже. Я довольно долго стыдился этого, но однажды прочитал у Матисса высказывание, которое меня как-то очень успокоило. Когда его спросили, знает ли он кого-то из молодых художников, он ответил: "Я никого из них не знаю, это их дело меня знать, а мое дело знать тех, кто был до меня". Это справедливо. Когда я учился и формировался как художник, я всем интересовался, все было интересно и важно. Конечно, сейчас я тоже хожу на выставки, но для моей работы это уже не имеет значения. Каждое поколение оказывается брошенным в мир, который не описан и неизвестен. Это только кажется, когда учишься, что мир досконально изучен. А когда оказываешься в этом мире, то выясняется, что он абсолютно не похож на прежние описания, что надо заново открывать и себя, и его. Это и есть задача искусства.

Моя жизнь сейчас больше связана с той реальностью, которая меня окружает в Париже, потому что я там больше времени провожу. Когда приезжаю в Москву, то вижу, что жизнь здесь стала другой, но этой жизни я еще не знаю и не понимаю.

Т.В.: То есть, Ваш язык сейчас гораздо более адекватен французской культурной реальности?

Э.Б.: Да, я надеюсь на это. С русской действительностью я работал раньше, а она сильно изменилась - он ей не подходит. Нужно здесь жить, чтобы поймать, что изменилось.

Т.В.: Находясь на Западе, нельзя рефлексировать на русские темы?

Э.Б.: Можно, конечно, но это будет взгляд со стороны, а свою жизнь со стороны не увидишь.

Т.В.: А Вы следите за тем, что происходит в современной российской литературе, кино?

Э.Б.: С кино, конечно, трудно. Больше всего слежу за поэзией, я всю жизнь был тесно связан с поэзией, дружил с поэтами. Для меня самая важная фигура - Всеволод Некрасов. Я считаю, что это самая яркая личность в послевоенной поэзии. Да и прозу он пишет замечательную: его "Пакет" гениален. После "Четвертой прозы" Мандельштама, которого я страшно люблю, я ничего лучше не читал. Он работает со словом, это живое, горячее слово, оно без признаков омертвения, без признаков стилизаторства, живая речь, но только более яркая.

Т.В.: Как Вы относитесь к творчеству Тимура Кибирова?

Э.Б.: Мне нравится, хотя и не всегда. У нас есть поэзия, слава Богу.

Т.В.: А творчество современных прозаиков, Сорокина, Пелевина?

Э.Б.: Никого не знаю... А Сорокина... ну как же, знаю. Не люблю. Он, кажется, считает себя моим учеником, свои первые вещи он мне показывал, я его, собственно, и ввел в литературный круг: познакомил и с Приговым, и с Некрасовым. Первые вещи мне нравились. Еще неясно было, кем он будет, но был виден потенциал, талант. Потом все отчетливее стал проступать садизм.

Т.В.: Но ведь Сорокин тоже работает со словом, языком, используя определенные языковые пласты, клише. Это уже скорее не литературная, а концептуальная деятельность. Если так рассматривать творчество Сорокина, может быть, Ваше отношение к нему поменяется?

Э.Б.: Нет, не поменяется. В основе всей этой работы лежит садизм, а это неприемлемо для меня. Сначала казалось, что это ошибка, но автор действительно получает от этого удовольствие. Ради Бога, но это не для меня.

Т.В.: В Москве давно говорят о необходимости создания музея современного искусства. Как Вы думаете, реально ли это осуществить в ближайшем будущем в той ситуации, которую Вы описали выше?

Э.Б.: Давно уже есть коллекция Андрея Ерофеева, а у Церетели - помещение, но нет никакой коллекции. Но будет, конечно. Он соберет ее из своих работ и работ других "академиков". Церетели-то сделает музей, это точно. Если Ерофееву удастся помещение раздобыть, то будет два музея. И тем лучше. Музей нужен, а два музея полнее представят картину современного русского искусства.

Т.В.: Как Вы относитесь к "новому официальному искусству" (Шилов, Церетели) ?

Э.Б.: Это такое полупрофессиональное дело, которое искусством не является, но на искусство очень похоже. Профессиональный художник смотрит на жизнь с точки зрения искусства, и в том, что он делает, мы узнаем свою жизнь. А полупрофессионал смотрит на искусство и старается сделать похоже на "настоящее" искусство. Иногда действительно получается. Даже можно спутать. Разница только в одном: если профессиональное искусство всегда ставит и решает конкретные проблемы, то полупрофессиональное - решает только одну: быть как можно более похожим на искусство.

Церетели - просто холуй своих заказчиков, он пытается им угодить. Глазунов паразитирует на русской национальной идее, он ставит себя в один ряд с Васнецовым, Суриковым, Серовым. На самом деле это такой же кич, как и у Церетели, как и у Шилова.

Т.В.: Эрик Владимирович, а как Вы относитесь к так называемому "радикальному" искусству Москвы: Осмоловскому, Бренеру, Кулику?

Э.Б.: Так же, как я отношусь к Церетели. Я считаю, что это не искусство, а некая деятельность под видом искусства. И Церетели и эти стараются быть похожими на искусство. Бренер - просто хулиганство под маской искусства. В истории бывали обратные примеры, когда художник выступал под маской хулигана, например Маяковский, Есенин. Но здесь хулиганство под маской искусства. Конечно, коронный номер был с Малевичем. Это полное безобразие. Эта история с самого начала очень скверно пахнет. Бренер пытается доказать, что это от невероятного отчаяния по поводу коммерциализации искусства, как бы боль сердца. На самом деле это просто холодный расчет от начала до конца. Почему именно Малевич? Если бы он выбрал Матисса, ему бы не восемь месяцев дали, а десять лет французы влепили бы за милую душу. За Энди Уорхола американцы его бы просто на части разорвали. Малевич - правильный выбор, он русский художник, за которого, по сути дела, и заступиться некому, но достаточно знаменит, значит, скандал будет. Поэтому Бренер, даже "собрав прессу", получил по минимуму. А выбор страны? Ведь он же не Америку выбрал, не Францию и даже не Германию, а выбрал страну, где за такие дела наименьшие сроки дают. Что тут можно сказать? Ничего, кроме отвращения, это у меня не вызывает. Единственная странность для меня, что это рассматривалось как художественная акция.

Т.В.: А поэтическая деятельность Бренера?

Э.Б.: Просто претензии.

Т.В.: А что вы скажете об Осмоловском, Кулике?

Э.Б.: Осмоловского знаю плохо, а вот Кулик начинал хорошо, с моей точки зрения. Я ему даже рекомендацию писал, когда он грант в Америке хотел получить, он его и получил. А то, что он потом стал делать, это, конечно, чистая спекуляция.

Т.В.: Искусство и конъюнктура - вещи несовместные?

Э.Б.: Несовместные. Так что для меня большой разницы между Церетели и Бренером нет. Хрен редьки не слаще.

Т.В.: Эрик Владимирович, Вы долгое время были художником книги, что Вам это дало?

Э.Б.: Тридцать лет я был книжным художником! Это очень дисциплинировало: год делился пополам, за полгода надо было заработать денег, чтобы хватило на вторые полгода, чтобы можно было картины писать. Мы же не думали, что когда-то сможем продавать свои картины, даже показывать. Просто писали. Надо было минимум на полгода себя обеспечить, время было очень сжато, нужно было очень плотно работать: за полгода надо было написать столько, сколько бы за год нормально написал. И книжек надо было столько же сделать, сколько за год можно оформить. А с другой стороны, и я, и Олег Васильев всегда старались выразить современное сознание, поймать его на чем-то очень будничном, когда оно само себя еще не знает и не успевает стать в позу. И сказку нам хотелось рисовать с точки зрения сознания сегодняшнего.

Например, замок ведь должен быть настоящим, а не какого-то конкретного века. Ребенок ведь всегда знает, какой замок или принц настоящий. Очень много мы рисовали с натуры, чтобы иметь много конкретных деталей для убедительности. Веточки, деревья, это очень полезно было - рисование с натуры. Нам с Олегом это нравилось, но мы, конечно, предпочитали работу над картиной. Однако, поскольку надо было выбирать тот вид заработка, который позволял бы не зависеть от государства, мы из всех возможных вариантов выбрали лучший. Детская книжка, иллюстрация всегда нужны будут.

Т.В.: Чем для Вас является книга?

Э.Б.: Я сейчас заполняю те лакуны, которые были: Джойс, Пруст. Любимые писатели меняются, это естественно. Из тех, кто всегда постоянен, для меня это Хармс, Платонов, поздний, парижский Ремизов и, конечно, классика. Я очень люблю Толстого.

Т.В.: Можем плавно перейти к вопросу о классике. Сейчас наряду с лозунгами о конце искусства слышатся слова о возврате к академизму, классике. Возможно ли это в состоянии "глубокого постмодернизма"? Что для Вас является классикой: литературной и живописной?

Э.Б.: Вопрос в том, как понимать классику. Академизм - это одно, а классика -другое, не думаю, что это вещи совпадающие. Вот тот же Всеволод Некрасов - уж он-то точно авангардист, он фигура центральная, и вместе с тем его поэзия - классика. Абсолютная. Так же как Мандельштам или Хармс. Радикальнее Хармса трудно что-либо придумать, но ведь абсолютная классика. Просто я думаю, что настоящая классика радикальна. Толстой был страшно радикален. Странный способ написания романа без действия - роман из отдельных эпизодов. Это же дико с точки зрения классического европейского романа.

Так что я не понимаю, почему классическое искусство надо противопоставлять искусству радикальному. Вопрос только в профессиональном уровне. Радикальное искусство профессионального уровня непременно станет классикой.

Т.В.: Вы не раз повторили, что для Вас очень важно работать над картиной. Но ведь сейчас художники делают и объекты, и инсталляции, и акции. Что значит для Вас "картина"?

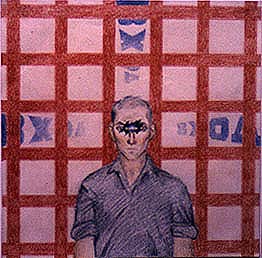

Э.Б.: Я как раз настаиваю, что делаю только картины. Формальный признак картины - это холст, натянутый на подрамник, где масло лежит. Четырехугольник. Картина - целый мир возможностей; с одной стороны, это предмет, а с другой - некое пространство, которое возникает на этом белом четырехугольнике еще до того, как на нем будет что-либо нарисовано. Там уже есть все пространственные элементы - центр, периферия, - из которых складывается пространство. Энергия, которая в каждой новой точке этого пространства будет иметь другой характер. С этим мы сразу имеем дело. Это - картина, она одновременно и предмет, и пространство. А на самом деле это две вещи несоединимые. Предмет - это абсолютная конечность и замкнутость, форма, а пространство - это некая бесформенность. И в картине это все может соединиться. Масса возможностей для создания пространства. Картину давно уже стали рассматривать как поверхность - считается, что ее пространственные возможности как бы исчерпаны. Картина не умерла вовсе, просто не нужно забывать о ее пространственных возможностях. Я, кстати, на эту тему написал статью под названием "Картина умерла. Да здравствует картина!" в каталог выставки, которая будет в Кельне в ноябре этого года.

15 августа 1998 г.

| © Русский Журнал, 1998 | russ@russ.ru |