|

|

Родился я в 1934-м в Москве. В 41-м уехали в эвакуацию в Казань, и попробовав походить в школу, я от военной голодухи свалился с острой дистрофией; месяца полтора пролежав в больнице с блокадными ленинградцами, выкарабкался не без труда. В школу пошел уже в Москве осенью 43-го и окончил весной 53-го. В промежутке (45-47) уезжал к тете, маминой сестре, в Мариуполь, где, помню, первый раз за 4 года (41-45) наелся досыта. Туда же я приезжал на лето еще несколько раз до тетиной смерти (60-й), и вообще тете Марусе я благодарен за многое. Дома обстановка была непростая, у матери с отцом что-то не ладилось, и она ушла в другую семью, прихватив и меня, чему эта другая семья в большинстве не обрадовалась. Все совпало с военными передрягами и кончилось потерей родительской квартиры - в двух комнатах теперь оказалось семеро соседей, не очень дружных. В 44-м умер отец, в 47-м - мать, в 52-м - отчим. И отношения со сводной родней все напрягались. Родился я в 1934-м в Москве. В 41-м уехали в эвакуацию в Казань, и попробовав походить в школу, я от военной голодухи свалился с острой дистрофией; месяца полтора пролежав в больнице с блокадными ленинградцами, выкарабкался не без труда. В школу пошел уже в Москве осенью 43-го и окончил весной 53-го. В промежутке (45-47) уезжал к тете, маминой сестре, в Мариуполь, где, помню, первый раз за 4 года (41-45) наелся досыта. Туда же я приезжал на лето еще несколько раз до тетиной смерти (60-й), и вообще тете Марусе я благодарен за многое. Дома обстановка была непростая, у матери с отцом что-то не ладилось, и она ушла в другую семью, прихватив и меня, чему эта другая семья в большинстве не обрадовалась. Все совпало с военными передрягами и кончилось потерей родительской квартиры - в двух комнатах теперь оказалось семеро соседей, не очень дружных. В 44-м умер отец, в 47-м - мать, в 52-м - отчим. И отношения со сводной родней все напрягались.

Тем временем, набрав после школы 22 очка из 25, я не прошел по конкурсу на юрфак МГУ и скорей забрал документы куда глаза глядят - в МИНХ имени Плеханова (а на следующий день всех с 22 и даже с 21 очком отбирал из приемной МГУ юридический институт, который через полгода слили с тем же юрфаком. Повезло мне или не повезло - так и не знаю). Зимнюю сессию я сдал прилично. Два предмета, помню, даже понравились - теоретическая механика и начерталка. Но вообще со стимулами в Плехановском было, честно говоря, слабовато. Весеннюю сессию сдавал вяло, не сдал и отнес документы, куда хотел их, собственно, нести с самого начала - опять же в МГУ, но уже прямо на филологический. И набрал уже 23. Налицо был прогресс, но недостаточный, чтобы одолеть конкурс, и с огорчения уехал я к тете Марусе: подкрепить силы перед неминуемой армией. Но армии не повезло: помешал поезд "Стрела" - паровоз + 3 вагона. Ходивший твердо трижды в день по графику Завод - Вокзал - Порт. Как положено, а не как кому надо. В августе всем надо было на пляж - как раз между "Вокзалом" и "Портом", там все на ходу и ссыпались. И ход несильный - 20-25 км/ч, и дело вроде привычное, но и насыпь кривая. Результат - разрыв связок, гипс, которому Свердловский райвоенкомат, конечно, не поверил. Но рентгену - пришлось. Первая зима без учебы и стала самой главной учебой.

Тем временем, набрав после школы 22 очка из 25, я не прошел по конкурсу на юрфак МГУ и скорей забрал документы куда глаза глядят - в МИНХ имени Плеханова (а на следующий день всех с 22 и даже с 21 очком отбирал из приемной МГУ юридический институт, который через полгода слили с тем же юрфаком. Повезло мне или не повезло - так и не знаю). Зимнюю сессию я сдал прилично. Два предмета, помню, даже понравились - теоретическая механика и начерталка. Но вообще со стимулами в Плехановском было, честно говоря, слабовато. Весеннюю сессию сдавал вяло, не сдал и отнес документы, куда хотел их, собственно, нести с самого начала - опять же в МГУ, но уже прямо на филологический. И набрал уже 23. Налицо был прогресс, но недостаточный, чтобы одолеть конкурс, и с огорчения уехал я к тете Марусе: подкрепить силы перед неминуемой армией. Но армии не повезло: помешал поезд "Стрела" - паровоз + 3 вагона. Ходивший твердо трижды в день по графику Завод - Вокзал - Порт. Как положено, а не как кому надо. В августе всем надо было на пляж - как раз между "Вокзалом" и "Портом", там все на ходу и ссыпались. И ход несильный - 20-25 км/ч, и дело вроде привычное, но и насыпь кривая. Результат - разрыв связок, гипс, которому Свердловский райвоенкомат, конечно, не поверил. Но рентгену - пришлось. Первая зима без учебы и стала самой главной учебой.

Мое литературное воспитание - Лермонтов в 7 лет, Гоголь в 9-10 (плюс "Три мушкетера", Том Сойер), Пушкин, Некрасов (о сельском я представление, конечно, имел, но петербургский, помню, впечатлил сильно) - в 11-12. Книжки просто лежали на столе, на полке. А по "тарелке" Антон Шварц читал Теркина. Лежал и Горький, вызывая кислое к себе отношение - бессознательное, но устойчивое. Иное дело - Есенин, томик 46-го года. Как бы и непонятно, но залегло до поры до времени куда-то в фундамент. А дальше - уже не фундамент,

Мое литературное воспитание - Лермонтов в 7 лет, Гоголь в 9-10 (плюс "Три мушкетера", Том Сойер), Пушкин, Некрасов (о сельском я представление, конечно, имел, но петербургский, помню, впечатлил сильно) - в 11-12. Книжки просто лежали на столе, на полке. А по "тарелке" Антон Шварц читал Теркина. Лежал и Горький, вызывая кислое к себе отношение - бессознательное, но устойчивое. Иное дело - Есенин, томик 46-го года. Как бы и непонятно, но залегло до поры до времени куда-то в фундамент. А дальше - уже не фундамент,

а чтение больше по собственной инициативе и выбору. Во многом, боюсь, определявшимся тов. Ждановым - понятно, с обратным знаком. "Пошляка Зощенко" я помнил еще с довоенных радиопередач в хенкинском, кажется, исполнении. Андрей Сергеев пишет, что "не принадлежал к цивилизации Ильфа и Петрова". Я "принадлежал" с потрохами не без помощи, кстати, сводного, спасибо ему, дяди Ивана Константиновича в недолгий период терпимого ко мне отношения (еще он нещадно костерил Сталина, само собой, понятно, поплотней закрыв дверь). Восторг вызвала и книжечка Архангельского - 28-го, кажется, года. Думаю, это был этап, перелом. Тут, наверно, я и пропал для всего, кроме литературы (8-й класс), хоть еще и не знал об этом. Эта литература и заставляла читать себя именно как литературу. Без конца сравнивая "Случаи в бане", оригинал и пародию, без конца восторгаться. И соображать, что к чему, хочешь - не хочешь. а чтение больше по собственной инициативе и выбору. Во многом, боюсь, определявшимся тов. Ждановым - понятно, с обратным знаком. "Пошляка Зощенко" я помнил еще с довоенных радиопередач в хенкинском, кажется, исполнении. Андрей Сергеев пишет, что "не принадлежал к цивилизации Ильфа и Петрова". Я "принадлежал" с потрохами не без помощи, кстати, сводного, спасибо ему, дяди Ивана Константиновича в недолгий период терпимого ко мне отношения (еще он нещадно костерил Сталина, само собой, понятно, поплотней закрыв дверь). Восторг вызвала и книжечка Архангельского - 28-го, кажется, года. Думаю, это был этап, перелом. Тут, наверно, я и пропал для всего, кроме литературы (8-й класс), хоть еще и не знал об этом. Эта литература и заставляла читать себя именно как литературу. Без конца сравнивая "Случаи в бане", оригинал и пародию, без конца восторгаться. И соображать, что к чему, хочешь - не хочешь.

Время было смешное по-своему: Сталин шел к концу и кончился как раз к окончанию школы. Но смех смехом, а крепко меня взяли в оборот какие-то растрепанные листики Есенина "Закружилась листва золотая...", "...А месяц будет плыть и плыть..." и еще - первый том Маяковского, раннего, самого-самого, тогда только вышедший. Можно было подписаться и взять. Так я и сделал. И Блок здоровенного формата, 45-го года, ухваченный в буке. Этим я и жил - и жил, смотрю, не так бедно. Естественно, пытался писать и сам - и, естественно, плохо. Крайне. Одолевали образность и великие образцы. Автором я просто не был, но читателем я уже был.

Время было смешное по-своему: Сталин шел к концу и кончился как раз к окончанию школы. Но смех смехом, а крепко меня взяли в оборот какие-то растрепанные листики Есенина "Закружилась листва золотая...", "...А месяц будет плыть и плыть..." и еще - первый том Маяковского, раннего, самого-самого, тогда только вышедший. Можно было подписаться и взять. Так я и сделал. И Блок здоровенного формата, 45-го года, ухваченный в буке. Этим я и жил - и жил, смотрю, не так бедно. Естественно, пытался писать и сам - и, естественно, плохо. Крайне. Одолевали образность и великие образцы. Автором я просто не был, но читателем я уже был.

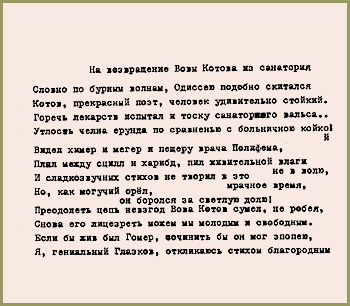

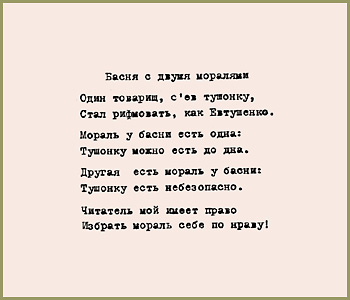

Тут-то мне и вышли каникулы. И если обязан я кому-то своей поэзией персонально, то (не считая влюбленностей) первым делом - Алику Русанову, приятелю с первого класса. Он той зимой 54-55-го взял надо мной настоящее литературное шефство. Познакомил с Мандельштамом ("Как на Каме-реке глазу тёмно, когда..." - я сразу вскинулся: вот, опять как Блок, как Есенин, как Маяковский. Только не Есенин, не Маяковский и не Блок...), потом - с Олейниковым и с Глазковым - с Глазковым даже и лично. Личное знакомство мало что мне дало, да не очень и заинтересовало - дядя Коля Глазков чудил как мог, как всегда, но дело было в другом - в ощущении поэзии первого, как теперь говорят, ряда, пишущейся сейчас и здесь, на глазах. Какая она сейчас, поэзия? Кто сейчас Маяковский? Каким бы он, Маяковский, мог сейчас быть?.. Что собственные стихи не клеятся у меня еще и потому, что выпали они из времени, из движения языка, раз мои любимые образы-образцы 40-летней, дореволюционной давности, я догадывался. Но окружающая "современная" поэзия никак не заражала, ничем не заинтересовывала. Потому что поэзия действительно современная - тот же, скажем, Мартынов - в печать просто не проникала. А ведь какой-нибудь "Евгений Ароныч/ не гений, а сволочь" Глазкова как раз и был ею, современной поэзией, со своей современной техникой, актуальным языком, необходимым как воздух. Со своей концепцией стиха, философией и жизнью, живым движением речи, по которым за сорок лет просто истосковались. Вникать читательски тут было во что, и занятия этого хватило на всю длинную разгильдяйскую зиму. Помог и Алик, настроенный круто: юмор юмором, а Глазков - гений. Глазков и сам говорит... И хоть смущал меня гений, а в итоге, думаю, все дело в том, что Алик-то оказался прав. Как и Глазков. При всех дополнениях, примечаниях и уточнениях.

Тут-то мне и вышли каникулы. И если обязан я кому-то своей поэзией персонально, то (не считая влюбленностей) первым делом - Алику Русанову, приятелю с первого класса. Он той зимой 54-55-го взял надо мной настоящее литературное шефство. Познакомил с Мандельштамом ("Как на Каме-реке глазу тёмно, когда..." - я сразу вскинулся: вот, опять как Блок, как Есенин, как Маяковский. Только не Есенин, не Маяковский и не Блок...), потом - с Олейниковым и с Глазковым - с Глазковым даже и лично. Личное знакомство мало что мне дало, да не очень и заинтересовало - дядя Коля Глазков чудил как мог, как всегда, но дело было в другом - в ощущении поэзии первого, как теперь говорят, ряда, пишущейся сейчас и здесь, на глазах. Какая она сейчас, поэзия? Кто сейчас Маяковский? Каким бы он, Маяковский, мог сейчас быть?.. Что собственные стихи не клеятся у меня еще и потому, что выпали они из времени, из движения языка, раз мои любимые образы-образцы 40-летней, дореволюционной давности, я догадывался. Но окружающая "современная" поэзия никак не заражала, ничем не заинтересовывала. Потому что поэзия действительно современная - тот же, скажем, Мартынов - в печать просто не проникала. А ведь какой-нибудь "Евгений Ароныч/ не гений, а сволочь" Глазкова как раз и был ею, современной поэзией, со своей современной техникой, актуальным языком, необходимым как воздух. Со своей концепцией стиха, философией и жизнью, живым движением речи, по которым за сорок лет просто истосковались. Вникать читательски тут было во что, и занятия этого хватило на всю длинную разгильдяйскую зиму. Помог и Алик, настроенный круто: юмор юмором, а Глазков - гений. Глазков и сам говорит... И хоть смущал меня гений, а в итоге, думаю, все дело в том, что Алик-то оказался прав. Как и Глазков. При всех дополнениях, примечаниях и уточнениях.

Сам я слово гений понимаю плохо. Слово талант не люблю: скажут "талантливый", а слышно: дурак, но талантливый. Без вдохновения нет читателя. Нет автора без соображения. До той зимы читатель я был уже, скажу, со вкусом. С мнением. Из аликовой школы* я вышел читателем с понятием, и чтоб стать автором, не хватало мне только съесть тех самых 7 пудов соли. Дело времени, дело техники. Чем и занялся я вплотную через год-два уже на вожделенном филфаке - правда, не МГУ, а бывш. Потемкинского педа: даже и с 24 очками из 25 в МГУ не взяли. Хотя опять же вряд ли бы мне дали в МГУ столько времени грызть этот гранит не с научной, а с практической стороны. А тут вот дали. Спасибо (и не только за свободное время. И за занятое, за занятия спасибо М.В.Панову, Е.Б.Тагеру, и не им одним). Но как бы то ни было, а грыз-выгрызал я уже в другую эпоху, в другом состоянии, больше по-зрячему, с совершенно другим ощущением.

Сам я слово гений понимаю плохо. Слово талант не люблю: скажут "талантливый", а слышно: дурак, но талантливый. Без вдохновения нет читателя. Нет автора без соображения. До той зимы читатель я был уже, скажу, со вкусом. С мнением. Из аликовой школы* я вышел читателем с понятием, и чтоб стать автором, не хватало мне только съесть тех самых 7 пудов соли. Дело времени, дело техники. Чем и занялся я вплотную через год-два уже на вожделенном филфаке - правда, не МГУ, а бывш. Потемкинского педа: даже и с 24 очками из 25 в МГУ не взяли. Хотя опять же вряд ли бы мне дали в МГУ столько времени грызть этот гранит не с научной, а с практической стороны. А тут вот дали. Спасибо (и не только за свободное время. И за занятое, за занятия спасибо М.В.Панову, Е.Б.Тагеру, и не им одним). Но как бы то ни было, а грыз-выгрызал я уже в другую эпоху, в другом состоянии, больше по-зрячему, с совершенно другим ощущением.

Тынянова, Шкловского, Эйхенбаума, Бахтина я прочту куда позже. Мы жили тогда Райкиным, Гердтом, Мироновой, Драгунским - тем самым травестированием, карнавалом, амбивалентностью, - жили живой пародией не с меньшей страстью, чем жили ею 30-40 лет назад при "формалистах": уцелевшие после Сталина просто и не могли, наверно, не пародировать Сталина, что бы они там ни пародировали. Такое время пришло. Время Большой Пародии...

Тынянова, Шкловского, Эйхенбаума, Бахтина я прочту куда позже. Мы жили тогда Райкиным, Гердтом, Мироновой, Драгунским - тем самым травестированием, карнавалом, амбивалентностью, - жили живой пародией не с меньшей страстью, чем жили ею 30-40 лет назад при "формалистах": уцелевшие после Сталина просто и не могли, наверно, не пародировать Сталина, что бы они там ни пародировали. Такое время пришло. Время Большой Пародии...

Вот какова, наверно, пароксизма пародии: пародии-то всегда должно быть время и место... Так или иначе, один "Парнас дыбом", который дал тот же Алик, спаял тогда общим жгучим интересом: ну, как так - "И медленно пройдя меж голыми" - это же больше, лучше, чем Блок, чем "меж пьяными"; "меж голыми" - не только смешно, это легче, крепче и таинственным образом усиливает именно таинственность. Это явно то, что тут надо... И все Вертинские не Вертинские, пародии-имитации Алика шли, естественно, первым делом от интереса, от острого восхищения, при помощи, естественно, подковырок, - и чтобы тоже, возможно, поострее...

Вот какова, наверно, пароксизма пародии: пародии-то всегда должно быть время и место... Так или иначе, один "Парнас дыбом", который дал тот же Алик, спаял тогда общим жгучим интересом: ну, как так - "И медленно пройдя меж голыми" - это же больше, лучше, чем Блок, чем "меж пьяными"; "меж голыми" - не только смешно, это легче, крепче и таинственным образом усиливает именно таинственность. Это явно то, что тут надо... И все Вертинские не Вертинские, пародии-имитации Алика шли, естественно, первым делом от интереса, от острого восхищения, при помощи, естественно, подковырок, - и чтобы тоже, возможно, поострее...

Подковырки же, боюсь, бывали тогда типовые - сравнить грехи молодости и огрехи старости. Верней, прорехи эпохи. Столкнуть лоб в лоб Вертинского "белогвардейского" с "советским", Зощенко до и после проработки, Сельвинского с Сельвинским, Утесова с Утесовым, уесть Месс-Менд Мариэттой Шагинян или Эренбурга Хулио Хуренито - или наоборот, не всегда и поймешь... И, уж конечно, напустить Маяковского на Маяковского. Острота подобных сшибок бывала важней знака, оценки: знак итоговой оценки и так проступал все

Подковырки же, боюсь, бывали тогда типовые - сравнить грехи молодости и огрехи старости. Верней, прорехи эпохи. Столкнуть лоб в лоб Вертинского "белогвардейского" с "советским", Зощенко до и после проработки, Сельвинского с Сельвинским, Утесова с Утесовым, уесть Месс-Менд Мариэттой Шагинян или Эренбурга Хулио Хуренито - или наоборот, не всегда и поймешь... И, уж конечно, напустить Маяковского на Маяковского. Острота подобных сшибок бывала важней знака, оценки: знак итоговой оценки и так проступал все явственнее - Большой Знак, общий. Уже потому, что само такое веселье, карусель сравнений- пародий- напоминаний, еще 5 лет назад даже не мыслилось. Сравнения-напоминания тогда были совсем-совсем другим жанром, что отлично все помнили, что так и веселило... явственнее - Большой Знак, общий. Уже потому, что само такое веселье, карусель сравнений- пародий- напоминаний, еще 5 лет назад даже не мыслилось. Сравнения-напоминания тогда были совсем-совсем другим жанром, что отлично все помнили, что так и веселило...

Этой-то остротой, обоюдоостростью и жила глазковская строка как никакая другая. "Да он же умней Пастернака!.." - ахнул, помню, выйдя от Глазкова, Аронов - человек и сам неглупый. Да, умней - при желании... Аронов тогда доезжал всех и каждого Евтушенко, которого и без Аронова было навалом, а я долбил Сашу Глазковым - и вот, не зря, стало быть... (Книжку Глазкова Евтушенко, кстати, составил до странности плохо, без разбора. Лучший печатный Глазков - 81-го года, подобранный вдовой, Инной.) Образности хотелось захлебываться, а выходило - расхлябываться. Глазков словно бы чуть касался, вроде почти случайно, но выходило точно, легко и в голове застревало не слабей имажинизма:

Этой-то остротой, обоюдоостростью и жила глазковская строка как никакая другая. "Да он же умней Пастернака!.." - ахнул, помню, выйдя от Глазкова, Аронов - человек и сам неглупый. Да, умней - при желании... Аронов тогда доезжал всех и каждого Евтушенко, которого и без Аронова было навалом, а я долбил Сашу Глазковым - и вот, не зря, стало быть... (Книжку Глазкова Евтушенко, кстати, составил до странности плохо, без разбора. Лучший печатный Глазков - 81-го года, подобранный вдовой, Инной.) Образности хотелось захлебываться, а выходило - расхлябываться. Глазков словно бы чуть касался, вроде почти случайно, но выходило точно, легко и в голове застревало не слабей имажинизма:

Над Москвою небо сине-сине. Над Москвою небо сине-сине.

Час такой - не поздно и не рано;

И не купишь водки в магазине,

И уже закрыты рестораны...

В час четвертый ни утра ни ночи

Видишь мир особыми глазами

ну, а если выпить хочешь очень,

Водка есть на киевском вокзале...

Осмеянные будто бы образность, захлеб, лирическое настроение оказываются упрочненными, усиленными. Через годик-два я с головой уйду в Леонида Мартынова. Затем - в Окуджаву и уже на всю жизнь. Окуджава, по моему, - величайший лирик. Сатуновский - просто сама моя-наша речь. Но тут разговор не о них. Осмеянные будто бы образность, захлеб, лирическое настроение оказываются упрочненными, усиленными. Через годик-два я с головой уйду в Леонида Мартынова. Затем - в Окуджаву и уже на всю жизнь. Окуджава, по моему, - величайший лирик. Сатуновский - просто сама моя-наша речь. Но тут разговор не о них.

Пожалуй, стихами Мартынова хотелось жить больше, чем глазковскими. Передо всей его поэзией стоит вводная фраза, в которую тут претворилась пародия, рефлексия - фраза как говорится. Лет через 30 из этого выкроят манеру вязкого ерзанья, отвиливанья, унылого хихиканья, расхожего кривлянья, юродистого причитанья, подвыванья и, назвав постмодернизмом, устроят ему очередную бешеную раскрутку, рекламируя такой постмодернизм как расчеты якобы с советским сознанием. По-моему, это не расчеты, а отрыжка - советское сознание наизнанку, пародируемое механически, в спешке и к тому же безнадежно - в смысле поэзии. Мартыновское как говорится - другое просто по природе, оно не вдруг выскочило, оно из "Реки Тишины" (хоть снимай тут кавычки), - та самая лирическая образность, испытанная и упроченная речью. Образ, как он говорится на самом деле. Общая речь, за которую автор не прячется и которую не высмеивает, но сливается и

Пожалуй, стихами Мартынова хотелось жить больше, чем глазковскими. Передо всей его поэзией стоит вводная фраза, в которую тут претворилась пародия, рефлексия - фраза как говорится. Лет через 30 из этого выкроят манеру вязкого ерзанья, отвиливанья, унылого хихиканья, расхожего кривлянья, юродистого причитанья, подвыванья и, назвав постмодернизмом, устроят ему очередную бешеную раскрутку, рекламируя такой постмодернизм как расчеты якобы с советским сознанием. По-моему, это не расчеты, а отрыжка - советское сознание наизнанку, пародируемое механически, в спешке и к тому же безнадежно - в смысле поэзии. Мартыновское как говорится - другое просто по природе, оно не вдруг выскочило, оно из "Реки Тишины" (хоть снимай тут кавычки), - та самая лирическая образность, испытанная и упроченная речью. Образ, как он говорится на самом деле. Общая речь, за которую автор не прячется и которую не высмеивает, но сливается и  разделяет с ней ответственность за это к а к г о в о р и т с я. И говорится мощно. разделяет с ней ответственность за это к а к г о в о р и т с я. И говорится мощно.

Заразительно. Тут мелькнуть могут и советские нотки, но не как качество самой этой речи, стиха, а как хвосты смыслов, привкусы тем, как бы внешние факты биографии. Тут есть следы драмы, да и как не быть следам такой драмы на советскую тему в нашей общей речи. А уж если мы вспомним о биографии автора, то самое в ней заметное - отсутствие, устроенное Мартынову на 25 самых советских лет и полная невозможность как-либо уесть Мартынова Мартыновым - никакой перековке Мартынов не поддавался. Каким сам выковался, таким и оставался. Как и Глазков. И общий вектор новизны, резчайшего отличия мартыновской поэзии от фона глядит явно не в советскую сторону. Глядит просто вызывающе. А тогда, в 50-е, и подавно. Заразительно. Тут мелькнуть могут и советские нотки, но не как качество самой этой речи, стиха, а как хвосты смыслов, привкусы тем, как бы внешние факты биографии. Тут есть следы драмы, да и как не быть следам такой драмы на советскую тему в нашей общей речи. А уж если мы вспомним о биографии автора, то самое в ней заметное - отсутствие, устроенное Мартынову на 25 самых советских лет и полная невозможность как-либо уесть Мартынова Мартыновым - никакой перековке Мартынов не поддавался. Каким сам выковался, таким и оставался. Как и Глазков. И общий вектор новизны, резчайшего отличия мартыновской поэзии от фона глядит явно не в советскую сторону. Глядит просто вызывающе. А тогда, в 50-е, и подавно.

Советских черточек у Глазкова, может, и не меньше. Как посмотреть. Больше того, от этих черточек тут вряд ли отмахнешься. Сов-лит общественность Глазков не посылал подальше, а пускался с ней в некоторые игры. По нужде, что называется. В то же время он остро, как никто, наверно, ощущал и сознавал сам свое поэтическое диссидентство: слово с а м с е б я и з д а т - с 1944 года глазковское слово, слово для собственных машинописных сборников. В общем, драма отношений к сов-власти, отношений с властью прожита Глазковым на совесть и уходит глубоко в природу строки, в качество ее, которое, может быть, лучше всего назвать словом лукавство: а что делать, говорим же мы о лукавстве Эзопа... Лукавстве в самом широком смысле - "лукав человек"... Широком и разном.

Советских черточек у Глазкова, может, и не меньше. Как посмотреть. Больше того, от этих черточек тут вряд ли отмахнешься. Сов-лит общественность Глазков не посылал подальше, а пускался с ней в некоторые игры. По нужде, что называется. В то же время он остро, как никто, наверно, ощущал и сознавал сам свое поэтическое диссидентство: слово с а м с е б я и з д а т - с 1944 года глазковское слово, слово для собственных машинописных сборников. В общем, драма отношений к сов-власти, отношений с властью прожита Глазковым на совесть и уходит глубоко в природу строки, в качество ее, которое, может быть, лучше всего назвать словом лукавство: а что делать, говорим же мы о лукавстве Эзопа... Лукавстве в самом широком смысле - "лукав человек"... Широком и разном.

"Ищи постоянного, верного, "Ищи постоянного, верного,

Умеющего приласкать;

Такого как я, откровенного

Тебе все равно не сыскать".

Глазковское щеголянье откровенностью бывало и настырным, даже нудным. Откровенность - вещь с подвохом: открыв сдуру аппарат, картинку на пленке не откроешь, а просто испортишь. Тем не менее мы понимали, чувствовали: для себя в чем-то самом существенном он остается прав - строки, стиха такого качества и правда ведь не сыскать, при всем их простецком обличье.

Глазковское щеголянье откровенностью бывало и настырным, даже нудным. Откровенность - вещь с подвохом: открыв сдуру аппарат, картинку на пленке не откроешь, а просто испортишь. Тем не менее мы понимали, чувствовали: для себя в чем-то самом существенном он остается прав - строки, стиха такого качества и правда ведь не сыскать, при всем их простецком обличье.

Сейчас я думаю, что такую глубинную глазковскую органику стиха создали, сплавили именно эти советские драмы-пародии, двоякости-обоюдоострости сознания российского, но не расхристанного - Сталин вам не Достоевский. А тогда мы просто почуяли, нашли в стихах Глазкова как бы центр, вершину Большой Пародии, которой жили мы все - и прежде всего пародист Алик.

Сейчас я думаю, что такую глубинную глазковскую органику стиха создали, сплавили именно эти советские драмы-пародии, двоякости-обоюдоострости сознания российского, но не расхристанного - Сталин вам не Достоевский. А тогда мы просто почуяли, нашли в стихах Глазкова как бы центр, вершину Большой Пародии, которой жили мы все - и прежде всего пародист Алик.

Хотя, думаю, Алик тут в свою очередь может быть благодарен одной своей старшей, хорошей и очень умной знакомой. Замечательно она обитала, по нынешним понятиям - чуть не в Кремле: в мансардном этаже с полукруглым окном как раз над магазином подписных изданий в проезде МХАТа. Звали ее Ирина, и была она из тех женщин с пищущей машинкой,

Хотя, думаю, Алик тут в свою очередь может быть благодарен одной своей старшей, хорошей и очень умной знакомой. Замечательно она обитала, по нынешним понятиям - чуть не в Кремле: в мансардном этаже с полукруглым окном как раз над магазином подписных изданий в проезде МХАТа. Звали ее Ирина, и была она из тех женщин с пищущей машинкой, которым литература самиздата должна будет поставить памятник, когда отдадут должное самой литературе самиздата. которым литература самиздата должна будет поставить памятник, когда отдадут должное самой литературе самиздата.

Мне так надоели мои плохие стихи и так заботили чужие хорошие, что когда хорошие вышли наконец и у меня (58-й), я как-то сразу их узнал, отличил, не испытывая авторских сомнений. И очень удивлялся, почему это на них не реагирует тот же, скажем, Аронов, да почти и никто. А вот Алик с Ириной среагировали сразу. Алик, только что отслуживший, слегка усатый, многому научившийся, но ничего не забывший, - вот, как выяснилось...

Мне так надоели мои плохие стихи и так заботили чужие хорошие, что когда хорошие вышли наконец и у меня (58-й), я как-то сразу их узнал, отличил, не испытывая авторских сомнений. И очень удивлялся, почему это на них не реагирует тот же, скажем, Аронов, да почти и никто. А вот Алик с Ириной среагировали сразу. Алик, только что отслуживший, слегка усатый, многому научившийся, но ничего не забывший, - вот, как выяснилось...

А Ирина, поприветствовав меня после трех лет, тут же схватила эти скромненькие стихи о природе-погоде и уселась с ними за машинку - распечатать пару закладок.

А Ирина, поприветствовав меня после трех лет, тут же схватила эти скромненькие стихи о природе-погоде и уселась с ними за машинку - распечатать пару закладок.  Наряду с глазковскими. Значит, понравилось, хотя я вроде и не просил... Наряду с глазковскими. Значит, понравилось, хотя я вроде и не просил...

Это, кажется, было весной, а осенью Алик свозит меня в Лианозово, познакомит с Холиным и Сапгиром и с большим воодушевлением примется за "Синтаксис" вместе с другим Аликом, Гинзбургом. И Ирина со всей своей добросовестностью примется за этот "Синтаксис" ночами на той же машинке, благо живет как никто: за стенкой - чердак, соседей нету. Если не путаю, соберется еще разок при мне в этой мансарде компания зимы 54-55 во главе с четой Глазковых, и больше я Ирину не увижу.

Это, кажется, было весной, а осенью Алик свозит меня в Лианозово, познакомит с Холиным и Сапгиром и с большим воодушевлением примется за "Синтаксис" вместе с другим Аликом, Гинзбургом. И Ирина со всей своей добросовестностью примется за этот "Синтаксис" ночами на той же машинке, благо живет как никто: за стенкой - чердак, соседей нету. Если не путаю, соберется еще разок при мне в этой мансарде компания зимы 54-55 во главе с четой Глазковых, и больше я Ирину не увижу.

Алик женится, и станем мы с ним наперегонки выклянчивать работы у лианозовцев, да и не только у них. Но тут я разом отстану: сводная родня сперва выгородит мне пенальчик, затем взломает и придвинет стенку, оставив до другой меньше метра, я кинусь выручать выклянченные работы, оттащу их к Русановым и обижусь, когда жена Алика Вера начнет разводить агитацию: Некрасов плохо содержит коллекцию, не давайте ему ничего, давайте нам... И Алик с ней не заспорит...

Алик женится, и станем мы с ним наперегонки выклянчивать работы у лианозовцев, да и не только у них. Но тут я разом отстану: сводная родня сперва выгородит мне пенальчик, затем взломает и придвинет стенку, оставив до другой меньше метра, я кинусь выручать выклянченные работы, оттащу их к Русановым и обижусь, когда жена Алика Вера начнет разводить агитацию: Некрасов плохо содержит коллекцию, не давайте ему ничего, давайте нам... И Алик с ней не заспорит...

Потом острота спадет, женюсь и я, а Алик разведется, коллекция Алика отойдет к бывшей жене Алика и как коллекция существование прекратит, разлетится. Сейчас Алик не встает с постели и от Алика не отходит жена Люда. И глядит на Алика новая коллекция с отличными, между прочим, Немухиными в том числе, похожими на обещанные давным-давно мне как раз перед Вериной злонамеренной агитацией. Недостойные коллекционерские чувства по этому поводу, когда захожу к Алику и Люде (реже, чем надо бы), я в себе подавляю. В данном случае молодец Володя Немухин, что скажешь. И художник же. Но это и в других случаях. Это все знают. В том-то и дело.

Потом острота спадет, женюсь и я, а Алик разведется, коллекция Алика отойдет к бывшей жене Алика и как коллекция существование прекратит, разлетится. Сейчас Алик не встает с постели и от Алика не отходит жена Люда. И глядит на Алика новая коллекция с отличными, между прочим, Немухиными в том числе, похожими на обещанные давным-давно мне как раз перед Вериной злонамеренной агитацией. Недостойные коллекционерские чувства по этому поводу, когда захожу к Алику и Люде (реже, чем надо бы), я в себе подавляю. В данном случае молодец Володя Немухин, что скажешь. И художник же. Но это и в других случаях. Это все знают. В том-то и дело.

Давно умерла Ирина, а дебаты наши все не стихают или это только мне так кажется? За что болеем - за "Хулио Хуренито" или за "Проточный переулок"? Кружков Сережа - за Хуренито. Ирина, я - за Проточный. Алик нет-нет, да угольков и подкинет... (По-моему, как раз "Проточный" показывает то, что Эренбург все-таки и писатель. Бывал во всяком случае писателем, мог быть. А вообще-то поэт, хоть стихи Эренбурга явно никуда не годятся. У него другие стихи, спрятанные: абзац - верлибр. Газетная школа - и она же Гран Стиль, французская поэзия, которую, похоже, он и правда чувствовал, насколько я могу догадываться, сам французского не зная. Абзацы такие попадаются в "Падении Парижа" и даже в "Буре". Французам по-русски вообще как будто ведь повезло меньше всех - самое близкое явление, наверно, Гена Айги, но он, во-первых, все-таки не перевод буквально, а во-вторых, - явление специфическое, гениально-героическое, чем я уже восхищался печатно, но героическое оно и есть героическое. Эренбурговские же нечаянные верлибры чё-то кажутся ближе всего к английскому Маршаку, наверно, все-таки эталону перевода. А Хулио Хуренито смущал - самая конфета для п а р о д и и, как же, самый сюжет, самый первоначальный, рисковый, знаменитый Эренбург - еще и с предисловием Б У Х А Р И Н А - самая контра, а читать тянет не очень...)

Давно умерла Ирина, а дебаты наши все не стихают или это только мне так кажется? За что болеем - за "Хулио Хуренито" или за "Проточный переулок"? Кружков Сережа - за Хуренито. Ирина, я - за Проточный. Алик нет-нет, да угольков и подкинет... (По-моему, как раз "Проточный" показывает то, что Эренбург все-таки и писатель. Бывал во всяком случае писателем, мог быть. А вообще-то поэт, хоть стихи Эренбурга явно никуда не годятся. У него другие стихи, спрятанные: абзац - верлибр. Газетная школа - и она же Гран Стиль, французская поэзия, которую, похоже, он и правда чувствовал, насколько я могу догадываться, сам французского не зная. Абзацы такие попадаются в "Падении Парижа" и даже в "Буре". Французам по-русски вообще как будто ведь повезло меньше всех - самое близкое явление, наверно, Гена Айги, но он, во-первых, все-таки не перевод буквально, а во-вторых, - явление специфическое, гениально-героическое, чем я уже восхищался печатно, но героическое оно и есть героическое. Эренбурговские же нечаянные верлибры чё-то кажутся ближе всего к английскому Маршаку, наверно, все-таки эталону перевода. А Хулио Хуренито смущал - самая конфета для п а р о д и и, как же, самый сюжет, самый первоначальный, рисковый, знаменитый Эренбург - еще и с предисловием Б У Х А Р И Н А - самая контра, а читать тянет не очень...)

И за кого болеем - за Зощенко или Ильфа-Петрова?.. Этого я и сейчас не скажу, хоть болеть буду уже не с тем азартом. Но буду. Зловредное советское бесстилье вызывало жажду цельности стиля и метода. И тут Зощенко явно выходил вперед. Надо сказать, тихоней Ирина совсем не была. Отнюдь. Просто умница.

И за кого болеем - за Зощенко или Ильфа-Петрова?.. Этого я и сейчас не скажу, хоть болеть буду уже не с тем азартом. Но буду. Зловредное советское бесстилье вызывало жажду цельности стиля и метода. И тут Зощенко явно выходил вперед. Надо сказать, тихоней Ирина совсем не была. Отнюдь. Просто умница.

- Понимаете, ребята, они ведь вот что умели: "...И совершенно распоясавшиеся извозчичьи лошади копытами цокали совсем уж нарочно..." Вот кто еще так мог? А?.. А вы говорите п а р о д и я...

- Понимаете, ребята, они ведь вот что умели: "...И совершенно распоясавшиеся извозчичьи лошади копытами цокали совсем уж нарочно..." Вот кто еще так мог? А?.. А вы говорите п а р о д и я...

- А вы не говорите?

- А вы не говорите?

- Ну, мы, мы... Мы говорим...

- Ну, мы, мы... Мы говорим...

А что поделаешь, если принадлежишь к этой цивилизации и к этому миру, и с ушами принадлежишь этому московскому весеннему вечеру, совсем другому, не ильфовскому, без лошадей, и другому, чем сейчас - с разом рывком, мгновенно красившими в густую синьку воздух желтыми лампами накаливания в уличных фонарях... "Над Москвою небо сине-сине..." И что поделаешь - вечеру, однако же, вот, и блоковскому, и маяковскому, и ильфовскому, разом и узнаваемому, - как будто с детства рос в Москве лошадей, а не в Москве эмок, газиков и фордиков...

А что поделаешь, если принадлежишь к этой цивилизации и к этому миру, и с ушами принадлежишь этому московскому весеннему вечеру, совсем другому, не ильфовскому, без лошадей, и другому, чем сейчас - с разом рывком, мгновенно красившими в густую синьку воздух желтыми лампами накаливания в уличных фонарях... "Над Москвою небо сине-сине..." И что поделаешь - вечеру, однако же, вот, и блоковскому, и маяковскому, и ильфовскому, разом и узнаваемому, - как будто с детства рос в Москве лошадей, а не в Москве эмок, газиков и фордиков...

Не только принадлежишь - живя, дыша, иной раз, бывает, захлебываясь, цивилизация идет и не в то горло, но без такого твоего захлеба, вживания, а не просто присутствия и самые твои умные замечания насчет этой цивилизации, боюсь, никакого значения иметь не будут.

Не только принадлежишь - живя, дыша, иной раз, бывает, захлебываясь, цивилизация идет и не в то горло, но без такого твоего захлеба, вживания, а не просто присутствия и самые твои умные замечания насчет этой цивилизации, боюсь, никакого значения иметь не будут.

"В траве кричала мелкая птичья сволочь...", "И звезда с звездою говорит по азбуке Морзе" - мудрено к этому не принадлежать и тянет принадлежать еще и потому, что прочно это. Крепко. Защищено так защищено. Заделано в каленое острие. А, может, само острие из алмаза? Того самого кристалла? Само себе пародия, само себе и оригинал.

"В траве кричала мелкая птичья сволочь...", "И звезда с звездою говорит по азбуке Морзе" - мудрено к этому не принадлежать и тянет принадлежать еще и потому, что прочно это. Крепко. Защищено так защищено. Заделано в каленое острие. А, может, само острие из алмаза? Того самого кристалла? Само себе пародия, само себе и оригинал.

Блок боится Олейникова, а Мандельштам не боится. Зощенко не боится Архангельского - как мы видели. Пускай Горький боится... Зощенко же кого бояться? Но и Ильфу не приходится бояться Зощенко, хоть ему есть за что опасаться, наверно - за что-то такое, чего у Зощенко нету. Есть свое, но другое. Глазков никого не боится. Да и Мартынов готов ко всему. По-своему. Это школа, закалка, опыт Эпохи Большой Пародии, или, если хотите, Большой Катастрофы - самой большой, центральной для нас в этом веке. Будем надеяться, хоть за оставшееся до конца века время большая случиться уже не успеет. Хотя...

Блок боится Олейникова, а Мандельштам не боится. Зощенко не боится Архангельского - как мы видели. Пускай Горький боится... Зощенко же кого бояться? Но и Ильфу не приходится бояться Зощенко, хоть ему есть за что опасаться, наверно - за что-то такое, чего у Зощенко нету. Есть свое, но другое. Глазков никого не боится. Да и Мартынов готов ко всему. По-своему. Это школа, закалка, опыт Эпохи Большой Пародии, или, если хотите, Большой Катастрофы - самой большой, центральной для нас в этом веке. Будем надеяться, хоть за оставшееся до конца века время большая случиться уже не успеет. Хотя...

Хотя, если плевать и плевать на этот опыт, можно, наверно, надеяться Катастрофе и подыграть дополнительно. Хоть чуть, да увеличить шанс. Почему нет, Андрюша? Точить-калить - морока. Кристалл спечь - тем более. Конечно,

Хотя, если плевать и плевать на этот опыт, можно, наверно, надеяться Катастрофе и подыграть дополнительно. Хоть чуть, да увеличить шанс. Почему нет, Андрюша? Точить-калить - морока. Кристалл спечь - тем более. Конечно, так проще: опять отдельно замечание, отдельно вживание. Собственно, попытки вживания, по сути, вроде давних моих. Но уверенные - куда тебе. Торжественные. Можно - Божественные. Отдельно вам де-ка-да-с, декаданс, отдельно нам да-да. Дадаизм. Отдельно точить-строгать, отдельно печь-жечь. Из разных материалов. Отдельно великий Бродский, а то и великая из великих Ахмадулина, отдельно - величайший пригов Пригов. С богатейшими возможностями бесконечных телодвижений, приключений, шатаний, метаний, киданий, беснований, покаяний и апологий. Почему, говорю, нет, Андрюша? И Андрюша. И Андрюша. И Андрюша. Что мешает? Кто? Женя? Женя поможет. Женя может. И Женя поможет. так проще: опять отдельно замечание, отдельно вживание. Собственно, попытки вживания, по сути, вроде давних моих. Но уверенные - куда тебе. Торжественные. Можно - Божественные. Отдельно вам де-ка-да-с, декаданс, отдельно нам да-да. Дадаизм. Отдельно точить-строгать, отдельно печь-жечь. Из разных материалов. Отдельно великий Бродский, а то и великая из великих Ахмадулина, отдельно - величайший пригов Пригов. С богатейшими возможностями бесконечных телодвижений, приключений, шатаний, метаний, киданий, беснований, покаяний и апологий. Почему, говорю, нет, Андрюша? И Андрюша. И Андрюша. И Андрюша. Что мешает? Кто? Женя? Женя поможет. Женя может. И Женя поможет.

* Нет, Алик никак не отец-командир, хоть и вышел по концу службы на Северном флоте (как раз за мои I-IV курсы) в младший комсостав, как положено. Алик парень был заводной и именно что талантливый, но уж не дурак. Как раз наоборот. У него тогда был явный дар пародии, не столько литературной, сколько актерской, эстрадной. Что там Вертинский, он был лучше Вертинского, хотя на профессиональную эстраду, по-моему, и не пытался пробиться.

Вернуться

|

разделяет с ней ответственность за это к а к

разделяет с ней ответственность за это к а к  которым литература самиздата должна будет поставить памятник, когда отдадут должное самой литературе самиздата.

которым литература самиздата должна будет поставить памятник, когда отдадут должное самой литературе самиздата. Наряду с глазковскими. Значит, понравилось, хотя я вроде и не просил...

Наряду с глазковскими. Значит, понравилось, хотя я вроде и не просил...