13.04.1998 |

|||||||

|

|||||||

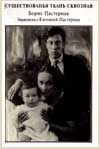

Борис Пастернак: Переписка с Евгенией Пастернак

(дополненная письмами к Е.Б. Пастернаку и его воспоминаниями).

М.: Новое литературное обозрение, 1998. - 592 с.; тираж не указан; ISBN 5-86793-029-7....где были тут меж слов поцелуи...

Они родились сто и больше лет назад, у них еще было детство с уютом и праздничным дружелюбием больших семей, открытых благополучных домов, заполненных спорами, стихами, музыкой, молодостью и надеждами на новую, самостоятельную, совсем по-иному счастливую жизнь. Они еще успели получить дореволюционное образование, влиться в последние струи иссякающего серебряного века, прежде чем оказаться в советской Москве начала 20-х без домов, без семей, без быта, в уплотненных квартирах, без работы, на случайных заработках, без царя на троне и в голове. Скорее всего, от этого они торопились "крепко прижаться" друг к другу - разметанные птенцы из разоренных гнезд. Их венчали не в церкви - она, молодая художница, пришла в квартиру, где все еще помнило известного мэтра, его сын сгреб ей в передник невыжатые тюбики с остатками красок (поди сыщи, да и на какие деньги!). Он, уже почти знаменитый, многообещающий поэт, захлебывающийся в словах, забивающий мысли образами, узнал в ней по имени и по сути героиню начатого, но не дописанного романа, который так и останется незаконченным, потому что дописывать его будет уже их полусемейная-полубогемная совместная и несовместимая жизнь. Они сделались родными раньше, чем успели друг друга полюбить, однако замена счастью никогда не бывает счастьем, и время, когда не до счастья, рано или поздно сменяется временем, когда без счастья уже невозможно жить. Они разойдутся, но не расстанутся - отец, мать и сын, это может не быть семьей, но это неразрывно, и этому до конца дней посвящено и открыто все самое лучшее, самое глубокое и самое основательное в душах любого из них. Это выльется в стихи и прозу, в картины и зарисовки, в комментарии и мемуары, однако в письмах это живет и трепещет, как нигде и никогда, простосердечно, с неповторимой достоверностью и полнотой. Чудовищная суматоха отъездов, прибытий, пеленок, кормежек, отслуживших люлек, недостающего тряпья и пропитания, неладящейся работы и бессмертных стихов - все это в переписке, как перед скрытой камерой, - вроде бы и смотреть неловко, и оторваться невозможно от невиданной и неслыханной правды.

Наши представления о культуре и нравственности теперь уже неотделимы от того, чтобы публиковать и читать не нам адресованные письма, дневники, заметки. Великих и знаменитых - за то, что великие и знаменитые, заурядных и безвестных - как исторические свидетельства. Эта публичная перлюстрация дала нам удивительные и бесценные документы - письма Пушкина, Жуковского, дневник Анны Франк... И вот уже частное письмо перестает быть интимным текстом, люди пишут с оглядкой на возможного или порой неизбежного читателя, утрачивается обаяние и ценность непосредственности. Что же касается признанных литераторов, то призрак Полного собрания сочинений с последними томами "Дневники и письма" нависает над чистым листом неотступно и непреодолимо. Письма сочиняются, дневники редактируются отнюдь не посторонними. Но в письмах Б.Л.Пастернака редкостный пример обратного - этот большой поэт никогда не умел "сочинять", как не умел адаптировать свою речь к уровню понимания собеседника, возможно, он вообще не умел их, этих собеседников, различать, вся его внутренняя душевная работа была диалогом с одним-единственным собеседником - следует назвать его Богом или вторым "Я", для Пастернака это мало что меняет. Возлюбленные женщины не доверяли его чувствам - их отпугивала эта непреклонная речь. Пресловутое письмо в ЦК по поводу "Живаго", как говорят, написано было друзьями, оно и понятно - Борис Леонидович, пожалуй, и в этом документе не сумел бы обойтись без стихотворных ритмов и метафор, без философического полубреда, в котором прожил целую жизнь. А уж что говорить о письмах влюбленного! "Любимая - жуть! Если любит поэт, влюбляется Бог неприкаянный!.." Он пишет едва ли не в медовый месяц своей молодой жене о пространстве и времени, о теории относительности, о том, что читает на ее лице по оставленной ему детской фотографии, о том, что роится безостановочной чередой мелодий, слов, фрагментарных ощущений, отрывочных мыслей. Если простые человеческие чувства - те, которые выражаются обычными, затасканными словами, то Б.Л.Пастернак не знал таких чувств. Тем, кто был близок к этому неприкаянному гению, всегда не хватало в нем человека, это стало проклятием для них и для него. Это мы, дальние, столбенеем от его невообразимых метафор, наслаждаемся звучанием его слов и питаемся от его неистощимого словаря, а если его эмоции не захватывают нас - мы снисходительно проходим мимо - чтим Поэта. Но в неустроенном семейном быту подобный персонаж - слон в посудной лавке. Это не пресловутая житейская беспомощность интеллектуала "не от мира сего", это, как говорила Цветаева тому же Пастернаку о Рильке, - рост. Небожитель входит в земные проблемы, но они трещат на его плечах подобно заячьему тулупчику.

"Я все больше и больше убеждаюсь в том, что для меня искусство в целом, его мир, тип человека, который оно вырабатывает, его историческое прошлое, трудности, им преодолеваемые в наше время, его будущее, о котором можно гадать, вся его семейная хроника - кровно нужны мне, как воздух, которым я всегда дышал и дышать буду. У меня были родители и сестры, пока они определялись тем же свойством, пока они, сами ли качаньем этого воздуха занимались, или просто находились в нем, косвенно с ним связанные. Я любил своих только так и только в этом отношеньи" (9. XII. 24). Это в письме больного ангиной, вынужденного на разлуку физической слабостью и безденежьем, вместе с жалобами на необязательность "скотов" из Госиздата, задерживающих гонорар. И тут же приписка-постскриптум: "Я совершенно не знаю, как с тобой буду жить. Я тянусь и рвусь к этому, как к предельно глубокой, неповторимой по тонкости, нечитанной мною и мною несочиненной книге, где все достигнуто и выражено с тем совершенством, с каким в полдень спит послеобеденным сном солнце, и сквозь сон говорят петухи в бездонно тихом и голубом море прожитого; - человеческих воспоминаний, из которых состоит летний неподвижный воздух в тридцать лет. ...Тишина, залитая солнцем, в которой уголь и гром". Так прошла вся его жизнь, как эта ангина: унижения от неоцененного и неоплаченного труда, а тем временем растущие долги, и пени, и налоги, отчаяние от непосильного, каторжного быта - и разрывающие весь этот кошмар вспышки вдохновения, звуки проходящих через время слов, открытия и завоевания, преодолевающие "действительность", - то, что "подметают дворники с мостовых". В ответ на его крики: "Утешь и поддержи!" - Женичка открывает ему свои сны или смутные воспоминания. "Какая близость, какая сопряженность в судьбе. Мы рядом с тобой - и кругом опасная стихия случайности" (14.XII.24). Потом "Женичка" в письмах раздваивается и удваивается - это уже и сын, не только жена. И одновременно с этим - серия писем, которые "не доходят", потому что самое "важное" оказывается у него - одно, у нее - другое. Для нее это - единственность в его жизни, когда двое против всего мира, даже против родных и друзей. Для него - женская любовь, чуткость и ласковость, каких он уже не находил ни в ней, ни в ком другом - и уж менее всего в Марине, ставшей совершенно неоправданно символом их взаимного непонимания. Строго говоря, ни как поэт, ни как корреспондент страстной переписки Цветаева была тут ни при чем. Это-то как раз скоро выяснилось. А боль обделенности любовью точила семейные цепи, пока не разрушила их совсем. "Справедливость приходит с опытом" (7.VII.32). Прошли через бесчеловечное и непереносимое. И опять письма о себе, т.е. обо Всем. Теперь уже к Жене-сыну. Неотправленное, исключительно сильное от 27 июня 1954 года - о поэзии как искусстве и как ремесле, как "упражнении в объективности".

Когда взрывали Храм Христа Спасителя, в их старой квартире на Волхонке выбило окна. Зинаида Николаевна озаботилась тем, чтобы вставить стекла, они стали жить в бывшей комнате брата. Теперь из этих окон почти тот же самый, изначальный вид. Что-то возвращается, что-то невозвратно. Как и в человеческих письмах, когда их публикуют после того, как все прошло.

Александра Белкина

| www.russ.ru | Содержание РЖ | Архив | Форумы | Антологии | Книга на завтра | Пушкин | Объявления |

| Бессрочная ссылка | Новости электронных библиотек | Монокль | Пегас Light | Русский университет |

| © Русский Журнал, 1998 | russ@russ.ru |