| Русский Журнал

/ Круг чтения / www.russ.ru/krug/20001129.html |

|

e2-e8: выпуск первый Линор Горалик Дата публикации: 29 Ноября 2000  Стоит в то же время отметить, что абсурд, который до сих пор принимали за вывод, берется здесь в качестве исходного пункта. Данный проект представляет собой болезненное торжество интертекстуальности и постмодернизма.  Идея его пришла мне в голову давно, с полгода назад, в больнице, в ожидании врача. От нечего делать я уселась читать распечатку курицынской книги о русском постмодернизме. Вокруг, как водится, стонали и кряхтели. Мне было очень неловко за свое, в сущности, далекое от предсмертного состояние, а распечатка выглядела так просто вызывающе. Однако по ходу чтения мне начала представляться такая сцена: санитар, пробегая мимо, заглядывает мне через плечо, пробегает глазами несколько строчек и начинает истошно орать, как в сериале "Скорая помощь": "Тяжелая мозговая травма! Носилки! Носилки! Дайте дорогу!.." Мне сразу стало легче. Однако, видимо, до ясности сознания было далеко, потому что вот - результат. Идея его пришла мне в голову давно, с полгода назад, в больнице, в ожидании врача. От нечего делать я уселась читать распечатку курицынской книги о русском постмодернизме. Вокруг, как водится, стонали и кряхтели. Мне было очень неловко за свое, в сущности, далекое от предсмертного состояние, а распечатка выглядела так просто вызывающе. Однако по ходу чтения мне начала представляться такая сцена: санитар, пробегая мимо, заглядывает мне через плечо, пробегает глазами несколько строчек и начинает истошно орать, как в сериале "Скорая помощь": "Тяжелая мозговая травма! Носилки! Носилки! Дайте дорогу!.." Мне сразу стало легче. Однако, видимо, до ясности сознания было далеко, потому что вот - результат.Меня, собственно, мучает мысль о некоей незавершенности, о чрезмерном реализме тех рамок, в которых любители интертекстуального прочтения склонны рассматривать написанный текст. Собственно, в спорных случаях существуют два подхода: если автор готов позиционироваться в качестве писателя-постмодерниста, то можно искать в нем ассоциации, коннотации, цитаты и аллюзии до полного исследовательского блаженства. Если же автор умер, не прочтя Дерриду, Курицына и Бодрийара, можно говорить об авторском бессознательном, ища, соответственно, скрытые от нас (и от самого автора) ассоциации, коннотации, цитаты и аллюзии до блаженства не менее полного: чего автор сам не понимал, создавая свое гениальное произведение, то влияло на него косвенно, через через чужие тексты, через тексты прочитавших чужие тексты, через тексты прочитавших тексты последних... Всякими, словом, путями, чтобы не сказать - дискурсивно.

Прибегая к особо бесстыдным методам подобного анализа, я вывела некую теорему, а именно: между любыми двумя текстами можно проложить интертекстуальную цепочку ограниченной длины. Длину эту, может, и высчитать-то нельзя, но цепочка конечна, это факт. Поскольку моему честному слову дворянина могут не поверить, изложу основной принцип доказательства: Что и требовалось доказать.

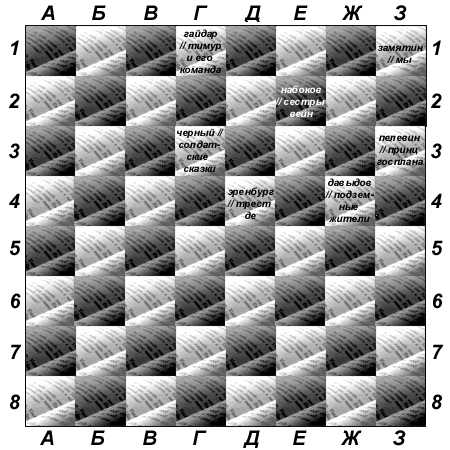

Однако высокий полет интертекстуальной спекуляции достигается при демонстрации влияния произведения более позднего на произведение более раннее. Не только, скажем, Ершов любил Пушкина и подражал ему, но Пушкин, создавая "Золотого Петушка", предчуствовал (гениальным нутром) появление истории о горбатом уроде с ослиными ушами. "Авторское сверхсознательное", способность опираться на сюжет, который другие авторы смогут создать впоследствии под влиянием его собственных текстов. Сверхощущение литературного процесса, его настоящего, прошлого и будущего. Любезность долгая народу, окупающая себя при жизни. При таком подходе, естественно, доказательство связи любого текста с любым становится занятием легким и приятным. Об авторе можно вообще забыть, просто рассуждая об элементах схожести двух примыкающих текстов в цепочке, игнорируя иногда, кто на кого влиял. Этому, собственно, развлечению я и предлагаю предаться. Ограничимся связями чего попало с чем попало в русской литературе 20 века. Будем прокладывать цепочки от Замятина к Вертинскому, от Блока к Пелевину, от Мережковского к Давыдову. Сами цепочки будем делать из всего, что под руку попадет, хоть русского, хоть нерусского. Единственное условие - связь между двумя текстами должна быть внятно как-то обоснована, не по принципу "Ну разве мог я ему в морду не дать?". Все прочее - как кому понравится. Интертекстуальная связка может строиться на сюжете, архетипе, цитате, герое, идее, авторе, критике, лыке, строке. Ходить, для пущей интертекстуальности, будем лошадью. Иногда - пьяной: то затопчется, то понесет. По ходу дела будем рисовать на доске - чего с чем связали. Ходы у нас, таким образом, будут все записаны.

Выпуск 2: я объявляю, что выбрали в качестве следующей клетки; предлагаю свою цепочку от Набокова к избранному произведению (назовем его Текст-1), предлагаю вам составлять свои цепочки от Набокова к Текст-1 или улучшать мою; объявляю выбор следущей клетки. Итак: начнем. Куда мы будем прокладывать народную тропу? И, конечно, я буду рисовать переходы на шахматной доске. Интересная картинка должна у нас получиться под конец.

|

Простыми словами, прыгая от книжки к книжке и от автора к автору, можно доказать интертекстуальную связь между

Простыми словами, прыгая от книжки к книжке и от автора к автору, можно доказать интертекстуальную связь между  Паровозик наш выйдет из Набокова, в знак уважения к его глубокой интертекстуальности и Нобелевской премии. В частности, я предлагаю "Сестер Вейн". Процесс будет таков: всем предлагается голоснуть и выбрать одну клетку из предложенных шести. Я в новом выпуске сообщу, что же мы выбрали, и построю, как смогу, интертекстуальную цепочку от Набокова - туда. И задам варианты для следующего скачка. Все желающие приглашаются строить свои цепочки и улучшать мою; через неделю я внесу соответствующие поправки, предложу очередные варианты - и так мы будем скакать от недели к неделе безумным галопом. Словом, вот как:

Паровозик наш выйдет из Набокова, в знак уважения к его глубокой интертекстуальности и Нобелевской премии. В частности, я предлагаю "Сестер Вейн". Процесс будет таков: всем предлагается голоснуть и выбрать одну клетку из предложенных шести. Я в новом выпуске сообщу, что же мы выбрали, и построю, как смогу, интертекстуальную цепочку от Набокова - туда. И задам варианты для следующего скачка. Все желающие приглашаются строить свои цепочки и улучшать мою; через неделю я внесу соответствующие поправки, предложу очередные варианты - и так мы будем скакать от недели к неделе безумным галопом. Словом, вот как: