|

||

|

|

||

| / Вне рубрик / < Вы здесь |

|

Теория архетипа

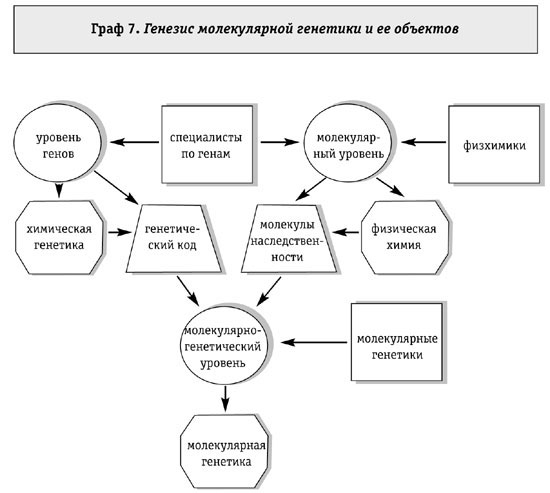

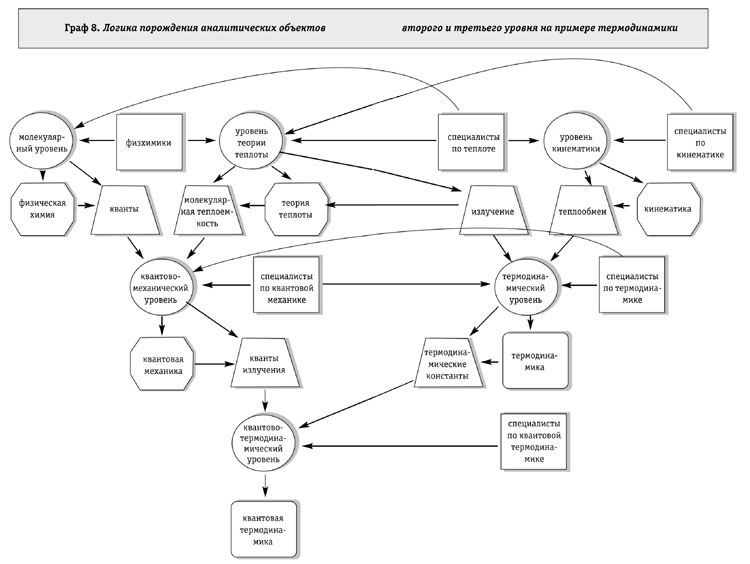

Архетипическое представление типов функционирования Дата публикации: 16 Мая 2001 Перейдем теперь к связи [10] графа 6, т.е. к фундированному теоретическим миром - архетипом исследованию отношений между аналитическими объектами. "Открытие" существования аналитических объектов как следствие построения теоретического мира в методологии науки считается, как уже подчеркивалось выше, одним из самых существенных свойств теоретических миров. В цикле аналитического исследования открытие аналитического объекта всегда становится событием. Это результат сочетания результатов экспериментов (в которых исследуются отношения между двумя - в простейшем случае - аналитическими объектами) с интуитивной догадкой экспериментатора, который - с введением новой сущности, сочетающей свойства обоих исследуемых объектов, - получает возможность относительно просто объяснить свои результаты. В рамках логики, развиваемой в этой работе, "открытие" аналитических объектов может рассматриваться как рутинная процедура, реализуемая "кончиком пера" аналитика, исследующего теоретический мир, заданный предельно идеализированными понятиями аналитических объектов - элементов архетипов таксонов ранга царства природы. Для определения отношений, в которых могут существовать (в теоретическом мире) понятия аналитических объектов низших уровней необходимо предположить, что отношения, порождающие понятия, упорядоченные в матрице, воспроизводятся и в отношениях между самими понятиями аналитических объектов, т.е. что организмы, например, могут выступать уровнем исследования для специалистов-цитологов, и наоборот. Такое предположение вполне естественно и эмпирически правомерно - исследование клеточного строения организмов и квазиорганизменной жизни клеток уже несколько десятилетий стало традицией в биологии. Возьмем последовательность понятий из исходной матрицы, упорядоченных в уровне исследования (строке) или в виде исследовательской деятельности (в столбце), такую, как, например, "гены-молекулы" (граф 7). Предположим теперь, что после того как содержание понятия зафиксировано в знании и перестало быть предметом дискуссий, между понятиями начинают устанавливаться - с помощью соответствующих специалистов - вполне определенные исследовательские отношения. Необходимое условие этого - появление соответствующих специалистов, в данном случае - специалистов по химической генетике (генам) и физических химиков - специалистов по молекулам.  Генетики, обращая свое внимание на гены, формируют содержание генетики, в то время как физхимики формируют свой предмет - физическую химию или химическую физику. Однако генетики иногда обращают свой исследовательский интерес на предмет исследования физхимиков - на молекулы, задаваясь вопросом о том, каким образом некоторые молекулы могут в своей структуре фиксировать генетическую информацию. Точно так же физхимики, обращая свое внимание на гены, задаются вопросом о физико-химической специфике генов, об их химической природе. Известны ответы на их вопросы: генетики выделяют среди многообразия отношений между молекулами новый объект "генетический код", а физхимики постулируют существование особых молекул наследственности - нуклеиновых кислот. Взаимное сравнение и изучение генетического кода и нуклеиновых кислот привели в конечном счете к формированию новой области знания - химической генетики и появлению соответствующих специалистов161. Рассмотрим другой фрагмент исходной матрицы: последовательность "теплота - молекулы - движение". Давно уже забыты времена, когда ожесточенно дискутировалась необходимость введение этих понятий. Специалисты по термодинамике (теплоте), физхимики и специалисты по кинематике (по движению) стали уважаемыми членами научного сообщества, а сами понятия и их экспериментальные прототипы стали неотъемлемыми элементами научной картины мира. Сформированы термодинамика, физическая химия и кинематика как полноправные отрасли научного знания. Во времена, когда формировались понятия термодинамики и сопряженных отраслей знания, сами по себе возникали ситуации, где интерес термодинамиков обращался на молекулы и движение, интерес физхимиков обращался на теплоту и движение, а кинематики интересовались теплотой и молекулами. Естественно, что первым проявлением интереса становились попытки редуцировать предметную специфику молекул, например, к теплоте или к движению, как и наоборот, редуцировать теплоту к движению или теплоту к молекулам. Однако эти попытки оставались неудачными, и постепенно появлялись предположения о том, что существуют некоторые опосредующие отношения между исходными понятиями объекты: излучение (движущиеся тепло), движение тепла (теплопередача), молекулы тепла (кванты), молекулярная теплоемкость и т.д. Кванты (молекулы тепла) и молекулярная теплоемкость, став предметом профессионального изучения, трансформировались в предмет исследования квантовой термодинамики. Одновременно появились соответствующая наука и специалисты. В результате исследования отношений "между" появились также отрасли знания термодинамика и молекулярная теория вещества (граф 8).  Логика порождения научных онтологий второго порядка, промоделированная на матрицах, достаточно точно соответствует истории формирования представлений соответствующих областей знания162. Таким же образом моделируются отношения порождения аналитических объектов второго и третьего порядка для всех областей знания, объединенных исходной матрицей, т.е. логика научных открытий существования аналитических реальностей. Применение этой логики дало возможность получить картины предметных областей так называемых комплексных и пограничных наук, заданных в понятиях аналитических объектов какой угодно степени дробности. Примечания:

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||