|

||

|

|

||

| / Круг чтения / < Вы здесь |

|

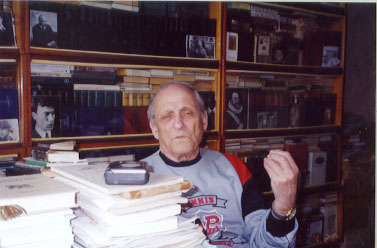

Александр Ревич: "Я никогда не считал, что перевод - это донорство" Дата публикации: 5 Мая 2001 Александр Михайлович Ревич - поэт, переводчик. Переводил с итальянского - Петрарка; с сербско-хорватского - Гекторович, Налешкович, Димитрович, Ранино, Баракович, Златарич, Примович, Мажебрадич, Гундулич, "Юннацкие песни"; с французского - де Перье, Ронсар, д'Обинье, дю Бартас, Малерб, де Ренье, Расин, Гюго, Мюссе, Нерваль, Бодлер, Верлен, Рембо, Малларме, Аполлинер, Арагон, Жакотэ, Тролье; с немецкого - Гете, Тик, Брентано, Гейне; с польского - Бродзинский, Мицкевич, Словацкий, Бервинский, Ленартович, Сырокомля, Аснык, Тетмаер, Тувим, Броневский, Ивашкевич, Галчинский, Ружевич, Пшибось, Бачинский; с английского - Сидни, Мур; с греческого - Варналис, Рицас, Паламас, Саломос (совместно с А.А.Тарковским). Елена Калашникова: Где Вы учились?

Печатать мои стихи в то время было невозможно, и я начал переводить. Переводил то, что знал: Верлена, Мицкевича, но этих авторов также не печатали, как и мои собственные стихи. Поэтому пришлось переводить советскую "мистификацию", украинцев, грузин - Куправу и Апшелаву, с которым потом много лет дружил. Много переводил абхазского поэта Алексея Ласурия, который умер в 32 года. Грузинский классик Дмитрий Гулия называл его новым Пушкиным. В 50-е я переводил поэзию Арагона, в 58-м перевел его книгу "Караваны" и большую часть книги "Глаза Эльзы". В 60-е занимался восточными стихами - переводил арабов, персов, чему в немалой степени способствовал Арсений Тарковский. Е.К.: То есть переводом Вы зарабатывали на жизнь. А.Р.: Я жил на деньги от перевода, но никогда не разделял мнение многих моих собратьев, которые считали, что перевод - это донорство. Вы задали вопрос: "Кого я больше всего люблю из переведенных мною авторов?" - у меня таких нет. Есть поэты, которые повлияли на мое поэтическое развитие. Сергей Васильевич Шервинский, очень умный человек, сказал мне: "Подражать русским поэтам - эпигонство, зато можно учиться у иностранных". Подражать им невозможно - другой менталитет и иной дух языка. Первым на меня повлиял Константы Ильдефонс Галчинский, я его мало переводил, никогда не видел. После его смерти Самойлов, Големба и я начали переводить его поэзию. В 1958 году в "Иностранной литературе" мы впервые напечатали подборку его стихов. Я потом дружил с его вдовой и его дочерью, а о Галчинском и Блоке написал "Поэму о позднем прощание". Галчинский меня расковал, научил меня игре со словом. У Маяковского этому учиться нельзя - станешь эпигоном. Вторым был Верлен, он помог мне в период творческого роста. Видимо, мое внутреннее развитие, богостроительство совпало с интересом к его книге "Мудрость". Я ее всю перевел. Аркадий Штейнберг по этому поводу сказал: "Я знал, что ты способный, но не думал, что такой упрямый". Верлен из западных поэтов наиболее близок Пастернаку, поэтому Борис Леонидович написал о нем такую потрясающую статью, поэтому практически не переводя, а работая по мотивам, писал стихотворения, которые были самыми верленовскими из всех возможных. Название книги "Сестра моя - жизнь" - строка из Верлена: "La vie est laide, encore c'est ma soeur" ("Жизнь уродлива, но она еще моя сестра"). Верлен научил меня видеть сквозь мир, поэтому я смог перевести "Sages" и стихотворение "Кабацкий пьяный шум, панельной грязи смрад...", которое до этого перевел Бенедикт Лившиц. Мне часто говорят, что в моей поэзии импрессионистическая атмосфера - это от него. Он научил меня "непреднамеренности" (одно из любимых слов Пастернака). Я давно хотел перевести Агриппу д'Обинье. У нас его поэзию никогда полностью не переводили. Он единственный европейский поэт уровня Данте. У Шекспира такого напора нет, Милтон явно следовал за Агриппой, но писал только мистичекую сторону бытия, т.е. расписывал Священное Писание. У Агриппы это только одна ниточка его эпоса. Он смыкается с Данте, пишет ветхозаветное и христианское Священное Предание, переплетая повествование с современной ему жизнью. Как Данте помещает своих врагов в ад, так и Агриппа расправляется со своими религиозными и политическими врагами. Евгений Рейн как-то спросил меня: "Зачем ты переводишь Агриппу д'Обинье, это же тяжелейший кирпич? Самому писать надо". На что я ответил: "Обычно переводчик вынужден дотягивать плохого поэта до своего уровня, вливать в него свою кровь и терять на этом. Когда я перевожу Агриппу, я должен дотянуться до его уровня - а это учение". Мне помогали и русские поэты. Неожиданно во мне возник Блок, а вот к акмеистам, в том числе к Ахматовой и Мандельштаму, я остыл. Пастернак мне близок, в силу общего родства с Верленом. У Пастернака есть потрясающая черта, которой научиться невозможно, но стараться надо - он, как в кино, кадрирует изображение в стихе. Например, в знаменитом "Августе". Так делал и Пушкин, он вообще лучше всех делал кино, взять к примеру, "Медный всадник"... Е.К.: Как Вы думаете, обязательно ли быть поэтом, чтобы переводить чужие стихи? А.Р.: Для того, чтобы переводить великих поэтов, во-первых, надо знать подлинник и, во-вторых, самому быть поэтом. У поэзии есть один важный момент - озарение. Может ли подлинник так подействовать на переводчика, чтобы на того снизошло озарение и он испытал катарсис? Чтобы слезы потекли, горло перехватило? Для этого надо быть поэтом, а не просто стихотворцем. Я знаю нескольких людей с великолепным стихотворчеством, это, например, Левик. Вот, например, его перевод "Стансов Августе" Байрона:

А вот перевод Пастернака:

Разница есть? Когда читаешь перевод Пастернака, у тебя перехватывает горло. Можно сравнить 66-й сонет Шекспира в переводе Пастернака и Маршака. У Маршака он заканчивается так:

У Шекспира это заложено. Пастернак как поэт делает маленький сдвиг, который идет ножом по нерву. Он пишет:

У Маршака получились эгоистические стихи, а у великого поэта они полны самоотдачей. Е.К.: Кто, на Ваш взгляд, из наших великий поэтов и писателей состоялись как переводчики? Что Вы думаете, например, о переводах Ахматовой? А.Р.: Она плохо переводила. Думаю, Тарковский-переводчик лучше Тарковского-поэта. С ним я познакомился в 1953-м в Коктебеле, с тех пор мы дружим; хотя он умер, мы с ним разговариваем. Недавно он мне приснился живой и я написал о нем стихотворение. Е.К.: Значит, Вам не нравятся строки: "Нас повело неведомо куда. / Пред нами расступались, как миражи, / Построенные чудом города, / Сама ложилась мята нам под ноги, / И птицам с нами было по дороге, / И рыбы поднимались по реке, / И небо развернулось пред глазами... Когда судьба по следу шла за нами, / Как сумасшедший с бритвою в руке"? А.Р.: Написать можно все, что угодно. Он владел потрясающим стихом. До нашего знакомства я прочитал его перевод поэмы Мицкевича "Гражина". Это одно из ранних, не самое лучшее произведение Мицкевича. После перевода Тарковского остальные поэмы в других переводах поблекли, оказалось, что "Гражина" - лучшая. Он обижался на то, что я хвалю его переводы, а не стихи. Он замечательно перевел грузин, в том числе Бараташвили. Я любил его за детскость, он был настоящий поэт, хотя ему и не хватало масштаба. Гениальным поэтом и переводчиком был Аркадий Акимович Штейнберг. Николай Николаевич Вильям-Вильмонт говорил: "Лучше Аркадия Штейнберга в XX веке никто не переводил". Бунин состоялся и как поэт, и как переводчик. Он мало переводил, зато какая у него "Песнь о Гайавате"! Е.К.: Вы ведете переводческий семинар в Литературном институте. По-Вашему, других можно научить переводу? А.Р.: Да, но для этого надо, чтобы от природы у человека к этому был задаток. Переводчик прозы должен быть писателем, также как переводчик поэзии должен быть поэтом. Весь первый курс я своих студентов заставляю писать по-русски. Очень плохо, когда человек пишет по заданному, а мы, переводчики, пишем именно так, канву нам дает подлинник. Переводчик должен владеть разными манерами письма, а писатель может ограничиться своим стилем, в худшем случае - своей манерой. Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий синоним, у переводчика должен быть огромный словарный запас. Когда-то Асар Эппель мне сказал: "По русски трудно писать, почти нет синонимов. У слова "дурак" синоним "болван" - и все". В тот же день дома, минут за 40, я выписал больше 100 синонимов слова "дурак", при этом много было ненормативных. Е.К.: Вы сами вспомнили эти слова или воспользовались словарями? А.Р.: Сам вспомнил. Вот эти синонимы: дурак, дуролом, дурила, дурында, дуралей, дурачина, дурище, дуб, дубина (стоеросовая), дебил, долдон, балбес, дуболом, болван, балда, безмозглый, бестолочь, бревно, глупец, глупыш, губошлеп, баран, ишак, осел, кретин, лоб, лох, лапоть, недоумок, недоносок, олух, олигофрен, оболтус, обалдуй, остолоп, пустельга, простофиля и т.д. Для стиха - это сопряжено с рифмой - синонимы особенно нужны. Я стараюсь, чтобы ребята выбирали то, что им по зубам, чтобы у них возникало чутье на слово. Самое главное при выборе произведения для перевода - отличить золото от подделки. Е.К.: Я знаю, что когда Вы переводили Агриппу дОбинье, у Вас изменился почерк. Когда Наталия Мавлевич переводила роман "Перелом", вначале ее кошка сломала лапу, а спустя некоторое время сломала ногу она сама. Часто на Вас влияет аура произведения? А.Р.: Авторы сильно влияют только на настоящих переводчиков. Когда я работал над Агриппой, у меня изменился характер - я стал таким же упрямым, как автор. Видимо, стойкость у меня была, я с малыми потерями прошел войну. Е.К.: А до Агриппы авторы на Вас тоже влияли? А.Р.: Если под воздействием произведения я не менялся, значит, делал поденщину. Е.К.: Что для Вас сложнее переводить - прозу или стихи? А.Р.: Мне легче переводить стихи. И писать стихи проще, чем прозу. Свободный стих переводить трудно именно потому, что нет рифмы, она организует стихотворение. Е.К.: Сколько Вам было лет, когда начали писать стихи? Что послужило причиной? А.Р.: Когда мне было пять лет, я хотел стать милиционером. Мне сшили белую фуражку, но вместо красного околыша сделали красный козырек. Тогда я и сочинил первое стихотворение, которое написал печатными буквами, потому что иначе не мог. В то время папа работал на Кавказе, и я послал ему это стихотворение. Все стихотворение я не помню, только одну строфу:

Кто такой Бабай - я до сих пор не знаю. Е.К.: Бабаем пугают детей. Говорят, что, если они не будут слушаться, то Бабай унесет их в мешке. Чем занимались Ваши родители? А.Р.: Отец много всего перепробовал. Вместе со Стравинским и Гнесиным учился в Петербургской консерватории по классу композиции у Римского-Корсакова. Дружил с Гнесиным и Максимилианом Штейнбергом. Окончил консерваторию по классу виолончели у Вержбиловича. Его отец не очень хотел, чтобы сын был музыкантом, поэтому отец учился в реальном училище, а не в гимназии. Потом учился в петербургском технологическом институте, но вскоре бросил. В 1914 году он угодил на войну, потом в белую армию, служил в Добровольческой армии. У него была плохая жизнь. Мама была врачом, часто музицировала и пела. Е.К.: Как по-Вашему, ленивый человек может стать переводчиком? А.Р.: Трудно сказать, что такое лень. Мы ведь все ленивы относительно того, что нам неинтересно. Переводчик занимается переводом не ленясь, это доставляет ему огромное удовольствие. Е.К.: Хороший перевод это одновременно литература и искусство. Как Вы думаете, почему? А.Р.: Великий Стендаль сформулировал определение искусству в двух словах - "вторая реальность". Художник в своих произведениях повторяет мир, созданный Богом. У Пастернака есть гениальная формулировка: "И образ мира, в слове явленный, и творчество, и чудотворство". Мир объемен, это пространство, в котором заключена видимая жизнь. Я называю это пространство пластическим, то есть пригодным для изображения. В этом смысле литература сродни живописи. Помимо того, что искусство изобразительно, оно отображает действия. А действие - это время, продолжительность. Брюсов обратил на это внимание: "Искусство бывает мусическое и пластическое". Но только литература и театр может выражать время и пространство. Когда человек переводит, он невольно делает все это, повторяя чужое время, пространство, краску. В Литинституте мы с ребятами переводим детскую книжку "Каждый строит свое гнездо". Это миниатюры о жизни птиц в период гнездования и высиживания яиц. Е.К.: Это художественная литература? А.Р.: Да, это детская книжка, очень красочная по языку. Мы переводили рассказ о зимородке "Мартин-рыболов" ("Martin pecheur"). Оперение зимородка радужное, многоцветное. У одних студентов получилась яркая живопись, у других не очень. У кого-то птица получилась просто "зеленая" или "медная". Но мы ищем оттенки, обращаемся к научным книгам, например, к справочникам по орнитологии. Переводчик должен быть художником и во многом превосходить оригинального писателя и поэта. Е.К.: То есть он должен быть талантливее автора? А.Р.: Он должен больше уметь. Е.К.: Это называется ремесло? А.Р.: Трудно сказать, ремесло ли это, ведь пианист - не ремесленник. Переводчик должен уметь плакать. С 1951-го я перевел около 13 вариантов стихотворения "Осенняя песня" Верлена. Перевод не очень получался, но однажды во сне меня словно ударило током. Я вскочил и записал стихотворение - первые шесть строк, а дальше дело пошло. Там рифма "monotonne" (монотонный) - "l'automne" (осень), "violin"(скрипка) - "long" (долгий).

Е.К.: А часто во сне Вас "ударяет током"? А.Р.: Очень часто. Я и стихи во сне пишу. Е.К.: Вы видите картинки, образы или слышите слова? А.Р.: Сразу идут слова. Хотя иногда потом их переделываю. Е.К.: Возвращаетесь ли Вы к старым переводам? А.Р.: Бывает, возвращаюсь и переделываю. У меня есть поэма "Начало". В 1946-м у меня появился вариант поэмы, а в 1959-м я все переписал. Поэтому поставил две даты... Е.К.: На протяжении жизни Вы встречались с замечательными людьми. Кто произвел на Вас самое большое впечатление, может быть, в чем-то Вас изменил? А.Р.: Я увлекался людьми, но потом остывал. Очень много дало мне общение со Штейнбергом. Он был мой антипод, мы с ним без конца ругались. Е.К.: Антипод в творческом или человеческом плане? А.Р.: В человеческом тоже. Он был потрясающий человек, художник, авантюрист, жил в лагере, словно на свободе. Я не принимал его любви к Мандельштаму. Он многому меня научил: народной медицине, деревенскому образу жизни, трубке. У всех чему-то учишься. Ахматова меня интересовала, но не увлекала. В этой прекрасной старухе (молодой я ее не знал) я всегда видел актерское действо. Очень часто на меня влияли мертвые, с которыми я до этого не встречался. На меня сильно повлиял Блок. Смолоду я не любил его стихов, а когда маленьким увидел его портрет с длинными волосами, то заплакал - он напомнил мне ведьму. Потом я прочитал его дневники и понял, что мы с ним похожи, он словно приоткрывает мою гадость. Я стал писать стихи, напоминающие мироощущение Блока. С большим опозданием на меня повлиял Ходасевич. Он научил меня сдержанности - не надо расплескиваться и форсировать звук. Научил писать тихо и медленно. Мне не нравились мои ровесники, я дружил со старыми людьми: Славиным, Тарковским, Шервинским, Штейнбергом. Ровесники, тот же Булат Окуджава, мне были неинтересны. Е.К.: Вы были знакомы с Андреем Тарковским? А.Р.: Конечно, не так хорошо, как с Арсением Александровичем. Он ко мне отнесся любовно, может, потому, что я дружил с его отцом. У него самого с отцом были сложные отношения. Как-то мы обедали в клубе ЦДЛ, он ругался с отцом. Потом мы взяли такси, отвезли Арсения Александровича домой, и он решил подвезти домой и меня. По дороге я что-то сказанул о старшем Тарковском, Андрей на меня посмотрел и сказал довольно злобно: "Не смей так говорить о моем отце!" Е.К.: Каким Вы его воспринимали? А.Р.: Дерганый, как ртуть, что-то в нем болело. Конечно, гениальный. Е.К.: А кто еще, по-Вашему, гениален? А.Р.: Нескольких художников, например, покойный Михаил Шварцман, учитель Шемякина. Было всего две его выставки, обе устраивал Шемякин - одну при жизни, другую посмертно.

|

elka567@rambler.ru |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||